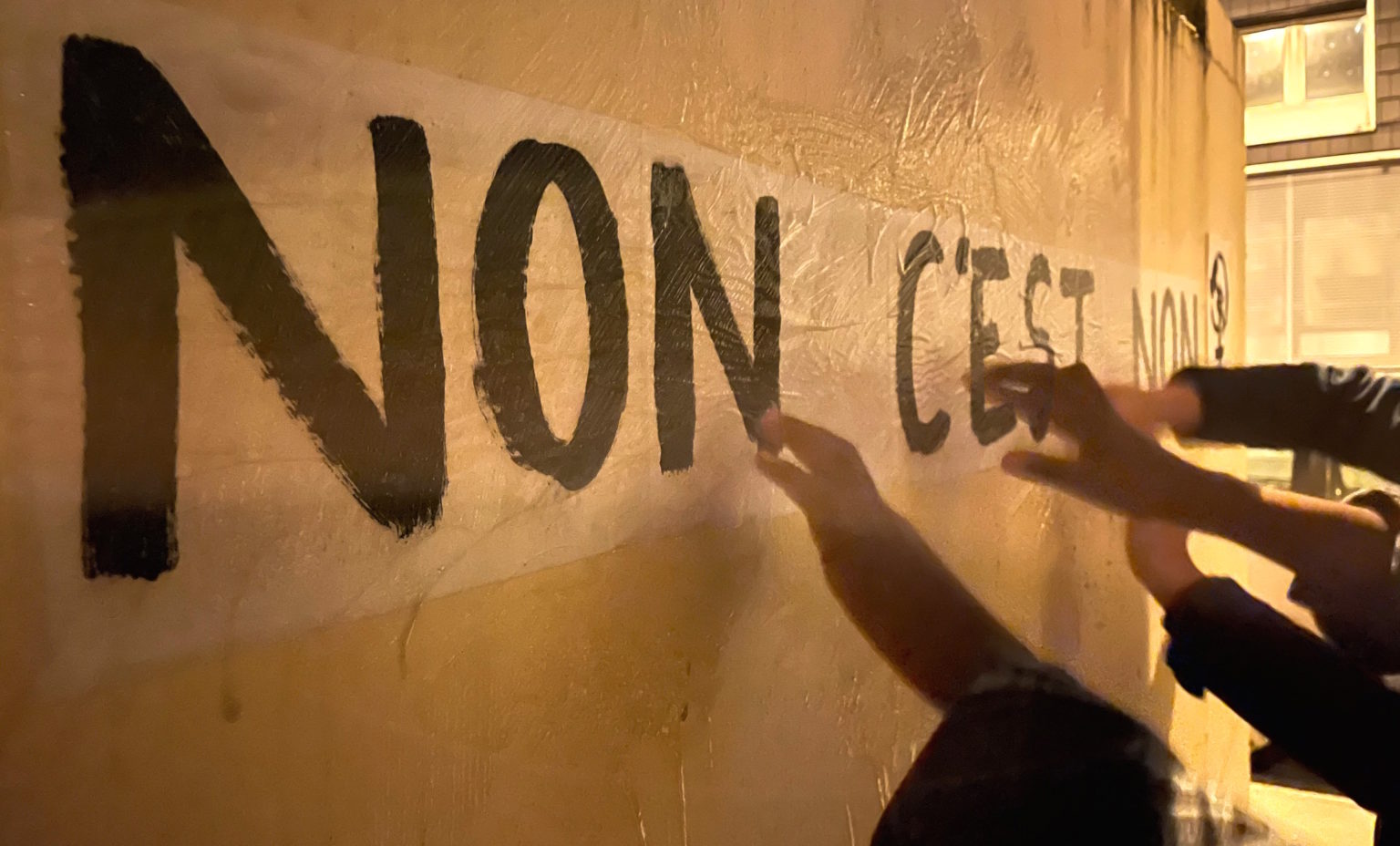

Slogans wie „Nein heißt nein“ oder „Abtreibung ist ein Recht“ prangen in Frankreich vielerorts auf Häuserwänden und Mauern. Angebracht werden sie von Aktivist*innen, die nachts mit selbstgemalten Lettern auf Papier und Kleber um die Häuser ziehen. Ganz legal sind ihre Aktionen nicht. Aber Wut heiligt die Mittel, sagen sie.

Von Carolin Küter, Lyon

Es ist ein Dienstagabend, kurz vor Mitternacht. Lola* steht in einer ruhigen Seitenstraße vor einer glatten Wand, die zum Balkon einer Hochparterre-Wohnung in einem Neubau gehört. Drinnen brennt Licht, ansonsten erhellen nur Straßenlaternen die Dunkelheit. Die junge Frau streicht sorgfältig ein DIN A4-Blatt glatt, das auf die Balkonwand geklebt ist. Deutlich hebt sich darauf ein schwarzes „U“ vom weißen Papier ab. Lola tritt einen Schritt zurück. Neben ihr stehen drei weitere junge Frauen: Raphaëlle, Malo und Maxime. Stolz schauen sie auf ihr Werk: „Jesus hatte zwei Väter“ prangt jetzt auf einer Reihe an die Wand geleimter Blätter. Die Bewohner*innen des Apartments haben nichts mitbekommen. Sie werden wohl am Morgen davon überrascht werden.

Die vier Frauen gehört zu einem Kollektiv, das im südostfranzösischen Lyon Häuserwände mit feministischen, anti-rassistischen und anti-queer-feindlichen Botschaften beklebt. „Jesus hatte zwei Väter“ ist eine Anspielung auf die 2013 gegen die Einführung der Homo-Ehe gegründete ultra-konservative Protestbewegung „Manif pour Tous“, zu Deutsch „Demo für alle“. Auch Slogans wie „Wir glauben dir“, der an Opfer sexueller Gewalt gerichtet ist, oder das Anti-Polizei-Kürzel „ACAB“gehören zum Repertoire.

Ähnliche Gruppen gibt es in ganz Frankreich. Laut eigenen Angaben engagieren sich in Lyon ein paar Hundert Aktivist*innen, die Fluktuation sei jedoch groß. Die meisten seien zwischen 18 und 40 Jahre alt. Cis-Männer, also Männer, die sich mit ihrem bei der Geburt zugewiesenen Geschlecht identifizieren, sind nicht zugelassen. Das Kollektiv will ein geschützter Raum sein für Frauen, Transsexuelle und nicht-binäre Personen, die sich nicht einem Geschlecht zugehörig fühlen.

Lola und ihre Mitstreiter*innen haben sich heute vor ihrer mitternächtlichen Tour bei Gabriell getroffen, um die Transparente herzustellen. Seit 21 Uhr sitzen sie in xiesem** WG-Wohnzimmer und pinseln schwarze und rote Buchstaben auf weiße Zettel. Der Flur ist vollgestellt mit Wäschetrocknern, auf denen die Papiere zum Trocknen liegen. Lola blättert in einem Ordner. „Ich suche etwas zum Thema Kinderlosigkeit“, sagt sie. Neben ihr hockt Maxime, die „Nein heißt Nein“ schreibt.

Daneben Raphaëlle, die sich daranmacht, einen Spruch für Vergewaltigungsopfer aufzumalen: „Ob ich klage oder nicht, beides ist mein Recht.“ Oft werde den Opfern von ihrem Umfeld gesagt, sie sollten zur Polizei gehen, sagt sie: „Aber das muss doch jede selbst wissen.“ „Und als wenn das was bringen würde“, wirft Malo ein. Laut Berechnungen der Regierung liegt die Verurteilungsrate für angezeigte Vergewaltigungen in Frankreich bei einem Prozent.

Die Aktivist*innen hier sind zwischen 19 und 28 Jahre alt. Gabriell studiert Musik, Lola Politik, Malo ist Graphikerin, Maxime und Raphaëlle arbeiten im sozialen Bereich. Vereinen tut sie die Wut. Wut, die aus persönlichen Erfahrungen resultiert, über die sie nicht sprechen möchten. Wut darauf, dass sie wie Gabriell als Transsexuelle diskriminiert und auf der Straße belästigt würden, dass Frauen in der Politik nicht gleichberechtigt seien, dass prominente Männer, denen Vergewaltigung vorgeworfen wird, weiter Karriere machten.

So zum Beispiel Regisseur Roman Polanski, der zugab, eine Minderjährige vergewaltigt zu haben, dem elf Frauen sexuelle Gewalthandlungen vorwerfen – und der 2020 den wichtigsten französischen Filmpreis „César“ erhielt. Oder Innenminister Gérald Darmanin, gegen den bei Amtsantritt 2020 noch ein Vergewaltigungsverfahren lief.

Vergewaltigungsvorwürfe gegen Ex-Minister

Jüngst sorgten Vergewaltigungsvorwürfe gegen den ehemaligen Nachrichtenmoderator Patrick Poivre d’Arvor und den ehemaligen Umweltminister Nicolas Hulot für Aufregung – und Emmanuel Macrons Reaktionen auf die Vorwürfe gegen Hulot. Der Präsident sagte, es sei gut, dass über sexuelle Gewalt gesprochen werde, man wolle aber keine „Inquisitionsgesellschaft“. Nicht zuletzt sind die Aktivist*innen wütend über Polizeigewalt, die zu oft unbestraft bleibe – wie etwa im Fall Adama Traoré. Der 26-jährige Schwarze starb 2016 in Polizeigewalt. Um die Schuldfrage streiten Justiz und die Familie seitdem.

Die Aktivist*innen wollen ihrer Wut Luft und ihren Forderungen Gehör verschaffen. Lola, Maxime und Malo sind heute zum ersten Mal bei einer Klebeaktion dabei. Sie habe die Sprüche in der Stadt gesehen, sei beeindruckt gewesen und habe über Social Media Kontakt zu dem Kollektiv in Lyon aufgenommen, so Lola. „Das ist etwas Konkretes, das man sieht“, sagt die 22-Jährige. „Schrift ist das wirksamste Mittel“, findet Graphikerin Malo. „Damit kommt man sofort zur Sache.“ Die Botschaften sollen schockieren, einen Überraschungseffekt auslösen – wie etwa „Papa hat Mama getötet“, eine Anspielung auf Femizide, von denen es 2020 laut Innenministerium 102 gab.

„Wir drehen die Machtverhältnisse um“

Durch ihre Aktionen haben die Aktivist*innen den Eindruck, den öffentlichen Raum, in dem sie sich so oft belästigt fühlen, zurückzuerobern. „Wir drehen die Machtverhältnisse um“, sagt Gabriell und erzählt von einer Aktion aus Dijon: Eine Frau sei von einem Tinder-Date vergewaltigt worden. Daraufhin hätten sich Aktivist*innen aus der Stadt unter einem falschen Vorwand mit dem Mann verabredet. Am Treffpunkt stand auf einer Mauer „Vergewaltiger, wir sehen dich“. „Das schlägt ein“, so Gabriell.

Dass sich seine Aktionen am Rande der Legalität abspielen, stört das Kollektiv nicht. Öffentliche Wände und Mauern zu bekleben, gilt als geringe Sachbeschädigung, im schlimmsten Falle drohen Geldstrafen. Doch das komme selten vor, so Gabriell: „Für uns ist das ziviler Ungehorsam.“ Und dieser sei angemessen, angesichts einer Gesellschaft, die zu wenig zum Schutz von Frauen, trans- und nicht-binären Personen tue.

Aktivismus mit einfachen Mitteln

Als ausreichend Slogans gepinselt sind, um zur Tat zu schreiten, rührt Gabriell den Klebstoff mit einem Stabmixer an: Mehl, Wasser und ein bisschen Zucker. Die Flüssigkeit sieht fast aus wie Kuchenteig. Im Kollektiv kursiere eine Geschichte über Kleber*innen in Paris, die von der Polizei erwischt wurden und sich damit herausredeten, dass sie auf dem Weg zu einem Crêpe-Abend waren, erzählt Gabriell verschmitzt. Ausgestattet mit dem Eimer Kleber, Handfegern, die zum Verstreichen des Klebstoffs dienen und einem Ordner mit Buchstaben brechen Lola, Malo, Maxime und Raphaëlle zu ihrer nächtlichen Tour durch Lyon auf. Gabriell kommt nicht mit, damit die Gruppe nicht zu groß wird.

Einer ihrer ersten Stopps ist eine Häuserwand hinter einer Bushaltestelle. Die vier Frauen begeben sich auf ihre Posten: Maxime verstreicht den Kleister, Malo klebt die Buchstaben auf, Raphaëlle streicht sie glatt und Lola hält an einer naheliegenden Kreuzung Wache. Der Spruch der Wahl: „Wälder, unsere Beine, Mauern, lasst uns nichts mehr rasieren.“

„Die Wände rasieren“ heißt auf Französisch so viel wie sich nicht zeigen zu wollen, indem man dicht an einer Wand entlangläuft. Nach ein paar Minuten klebt der Spruch in großen schwarzen Lettern auf der Wand. „Super“ und „Unglaublich“ kommentieren die Aktivist*innen. Sie schlagen ein, fügen sich wieder zu einer Gruppe zusammen und biegen um die Häuserecke. Die nächste freie Wand wartet schon.

*Alle Namen wurden geändert, um die Genannten vor Strafverfolgung zu schützen.

** Gabriell definiert sich als nicht-binär, also weder als Frau noch als Mann. Im Deutschen kann für sie das Pronomen „xier“ benutzt werden, dessen richtige Deklinierung hier „xiesem“ ist.