Die Zahl der Mütter, die während der Schwangerschaft, bei der Geburt oder kurz danach sterben, klafft global weit auseinander. Während in Deutschland nur noch wenige Mütter bei der Entbindung sterben, werden es in den USA aktuell immer mehr. Das hat nicht nur mit dem Zugang zur Gesundheitsvorsorge, sondern auch mit Rassismus zu tun.

Von Marinela Potor, Detroit, und Anne Klesse, Hamburg

Zusammenfassung:

Die Müttersterblichkeit in den USA steigt, besonders bei Afroamerikanerinnen, während sie in Deutschland niedrig ist. Ursachen sind mangelnder Zugang zur Gesundheitsversorgung, fehlende gesellschaftliche Unterstützung und Rassismus. Gynäkologin Joia Crear-Perry betont, dass die USA von europäischen Ländern wie Deutschland lernen können, insbesondere durch Maßnahmen wie Lohnfortzahlung im Krankheitsfall. In Deutschland tragen bessere Vorsorge und medizinische Betreuung zu den niedrigen Zahlen bei. Weltweit sterben jährlich 290.000 Frauen während der Schwangerschaft oder Geburt, oft vermeidbar durch bessere Gesundheitsmaßnahmen.

23,8. So viele Frauen sterben im Schnitt bei 100.000 Geburten in den USA. Seit Jahren steigt die Zahl kontinuierlich. Und das ist nur der Durchschnitt. Bei Afroamerikanerinnen ist die Sterblichkeitsrate mehr als doppelt so hoch. Für Joia Crear-Perry ist diese Zahl inakzeptabel. Das war nicht immer so. Lange war selbst ihr als Schwarze Frau und Gynäkologin die hohe Müttersterblichkeit in den USA nicht bewusst.

„Ich wusste viele Jahre nicht, dass das überhaupt ein Problem war. Erst 2015, als die Vereinten Nationen einen sehr kritischen Bericht zu Menschenrechtsverletzungen in den USA veröffentlichten, kamen auch die hohen Sterberaten bei Geburten auf.“ Crear-Perry arbeitete zu dieser Zeit für das Gesundheitsamt der Stadt New Orleans und hatte gerade eine Hilfsorganisation für Schwarze Mütter gestartet. „Ich war dadurch bei vielen dieser UN-Treffen und erst da wurde mir so richtig klar, dass hierzulande viel zu viele Mütter – und insbesondere Schwarze Mütter – sterben.“

Grundsätzlich ist die Geburt statistisch gesehen der gefährlichste Moment im Leben eines Menschen. Weltweit sterben jedes Jahr etwa 4,5 Millionen Mütter und Babys während der Schwangerschaft, bei der Geburt oder in den ersten Lebenswochen. Als Müttersterbefall gilt grundsätzlich „der Tod einer Frau während der Schwangerschaft oder innerhalb von 42 Tagen nach Beendigung der Schwangerschaft aufgrund von Ursachen, die in Beziehung zur Schwangerschaft oder deren Behandlung stehen oder durch diese verschlechtert werden”“ heißt es beim Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung. Nicht zur Müttersterblichkeit gezählt werden Sterbefälle von Schwangeren durch Unfall oder zufällige Ereignisse.

Zu wenig Geld für Kampf gegen vermeidbare Todesfälle

Laut der Vereinten Nationen liegt die Müttersterblichkeit seit 2015 bei weltweit etwa 290.000 Frauen jedes Jahr. Die Vereinten Nationen kritisierten 2023, dass wegen rückläufiger Investitionen zuletzt keine Fortschritte beim Kampf gegen diese oft vermeidbaren Todesfälle gemacht worden seien. Dabei ist die Müttersterblichkeit laut der Weltgesundheitsorganisation, kurz WHO, ein Schlüsselindikator für die Gesundheit von Frauen „und ein Maßstab für die Anstrengungen eines Gesundheitssystems zur Förderung von sexueller und reproduktiver Gesundheit“.

Doch warum klaffen die Zahlen sogar zwischen Industriestaaten mit modernem Gesundheitssystem so weit auseinander? In Deutschland sind die Zahlen weit niedriger als in den USA. Laut Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung sterben weniger als vier Mütter je 100.000 Lebendgeburten. Das war nicht immer so. Dem Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung zufolge lag die Müttersterblichkeit in Deutschland Ende des 19. Jahrhunderts – wie in anderen Industrieländern – zwischen 300 und 500 gestorbenen Müttern je 100.000 Lebendgeborene. Mit Hilfe von Vorsorgeprogrammen, Mutterschutzrichtlinien und einer besseren medizinischen Betreuung sank die Zahl.

Doch in der Zeit der beiden Weltkriege und der Wirtschaftskrise der 1930erJahre stieg die Müttersterblichkeit wieder an. Seit Mitte des 20. Jahrhunderts sterben immer weniger Mütter bei der Geburt. 2016 wurde unter dem Titel „Gesundheit rund um die Geburt“ das Thema als nationales Gesundheitsziel von einer Expert*innengruppe neu ausgearbeitet, um Aufmerksamkeit zu schaffen.

Doch selbst innerhalb Europas gibt es große Unterschiede bei dem Thema: So liegt die Müttersterblichkeit in der Slowakei und im Vereinigten Königreich mit 10,9 und 9,6 Frauen pro 100.000 Lebendgeburten bis zu viermal höher als in Norwegen und Dänemark. Die neuesten Daten der WHO zeigen, dass sich auch in manchen europäischen Ländern die Fortschritte zuletzt verlangsamt haben oder zum Stillstand gekommen sind.

Demnach haben die Corona-Pandemie, kriegerische Konflikte und die steigende Armut den Druck auf die Gesundheitssysteme erhöht. Von 100 untersuchten Ländern weltweit hat nur jedes zehnte die finanziellen Kapazitäten, um Pläne im Bereich der Mütter- und Neugeborenen-Gesundheit umzusetzen. Weltweit fehlen zum Beispiel Hebammen. Besonders schlecht ist die Versorgung in Konfliktstaaten und in Teilen Afrikas und Asiens.

Jüngere, ältere Frauen und ethnische Minderheiten besonders betroffen

Laut WHO starben 2020 in Europa etwa 1.000 Frauen infolge von Komplikationen während der Schwangerschaft oder der Entbindung. Zu den Hauptursachen gehörten unter anderem schwere Blutungen, Vorerkrankungen und Komplikationen nach unsicheren Abtreibungen. Eine Studie aus dem Jahr 2022 zeigte, dass jüngere und ältere Frauen sowie Angehörige ethnischer Minderheiten ein besonders hohes Risiko hatten, nach einer Geburt zu sterben. Häufigste Todesursache in den ersten Wochen nach der Geburt waren in ganz Europa demnach Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems und Suizide.

In den USA ist Gynäkologin Crear-Perry mit der Erkenntnis, dass noch immer zu viele Mütter – und insbesondere Schwarze Mütter – sterben, die Ausnahme. In der breiten Öffentlichkeit wird das Thema trotz Kritik der Vereinten Nationen und Warnungen der Weltgesundheitsorganisation seit Jahrzehnten kaum diskutiert. „Viele gehen einfach davon aus, dass wir in den USA als wohlhabendes Land ein gutes Gesundheitssystem haben und diese Zahlen normal seien. Wer aber mal nach Europa oder sogar nur nach Kanada schaut, merkt schnell, dass die Situation bei uns katastrophal ist.“

Ein einfacher Zugang zur Gesundheitsversorgung, bezahlbare Geburtshilfe, umfassende Krankenversicherung: All das fehlt in den USA. Auch die Auch die hohen Raten von übergewichtigen Menschen im Land führen verstärkt zu Herz-Kreislauf-bedingten Komplikationen wie Präeklampsie – seit 2017 die Hauptursache für das Müttersterben in den USA. Doch die Gründe für die hohe Müttersterblichkeit im Land gehen viel tiefer, sagt Crear-Perry, die sich mit ihrer Organisation „Birth Equity“ für Müttergesundheit bei Afroamerikanerinnen einsetzt.

Fehlende Wertschätzung für Mütter

„In den USA fehlt die Wertschätzung für Frauen und insbesondere für Mütter. Das ist unser Grundproblem“, kritisiert sie. Das liege vor allem daran, dass in der kapitalistischen Denkart der USA die Mutterschaft nicht als schützenswert gilt, sondern als Verlust an Arbeitskraft betrachtet wird. Entsprechend gibt es kaum gesellschaftliche Unterstützung für Mütter. Das beginnt beim fehlenden Mutterschutz und kurzen Elternzeiten und geht über mangelhaftes Kindergeld bis zum schwierigen Zugang zu gesunder Ernährung.

Auch berufliche Stützen wie Sonderurlaub für kranke Kinder oder Lohnfortzahlung im Krankheitsfall gibt es in den USA fast nirgendwo. Selbst staatliche Hilfe wie Zuschüsse für Bildungsleistungen oder Gratis-Betreuungsstellen für Mütter gibt es nicht flächendeckend. Das liegt zum einen daran, dass der Sozialdarwinismus das Land ideologisch prägt: Nur die Stärksten überleben. Wer wiederum aus eigener Kraft nicht überleben kann, hat es auch nicht verdient. Darum lehnen viele Amerikaner*innen staatliche Unterstützung schon aus Prinzip ab. Zum anderen gelten Regierungshilfen grundsätzlich als „kommunistisch“, was in den USA oft mit „bösartig“ gleichgesetzt wird.

All das hat dazu geführt, dass Arbeitnehmer*innen kaum Rechte haben. Das bewirkt, dass Schwangere seltener zu Vorsorgeuntersuchungen gehen, nicht so intensiv auf ihre Gesundheit achten oder sich nicht die nötige Ruhezeit vor und nach der Schwangerschaft nehmen können. Bei indigenen und Schwarzen Frauen kommen zudem noch rund 200 Jahre systemischer Rassismus hinzu.

Bis vor Kurzem verbreiteten Medizinbücher zum Beispiel immer noch falsche Rassen-Theorien der Eugenik zu unterschiedlichen Beckenformen bei Afroamerikanerinnen. „Das sehe ich zwar zum Glück nicht mehr“, sagt Crear-Perry, „aber es gibt immer noch daran angelehntes Verhalten von Ärzt*innen, die deshalb bei Afroamerikanerinnen viel öfter einen riskanteren Kaiserschnitt machen.“

Nach wie vor kursieren Mythen über den Körperbau Schwarzer Frauen

Viele Ärzt*innen glauben auch, dass Afroamerikaner*innen genetisch bedingt ein höheres Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen haben. Ein Irrglaube, der aber dazu führt, dass etwa Schwarze Frauen mit Präeklampsie-Symptomen in der Schwangerschaft seltener behandelt werden als Weiße Frauen. Deshalb glaubt Crear-Perry, dass ein rein medizinischer Ansatz gegen die hohe Sterblichkeitsrate von Müttern nicht reicht.

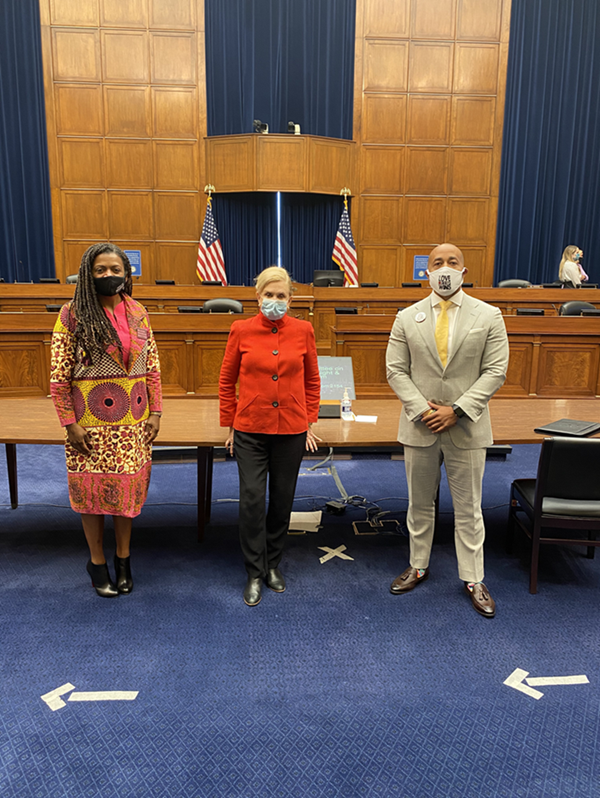

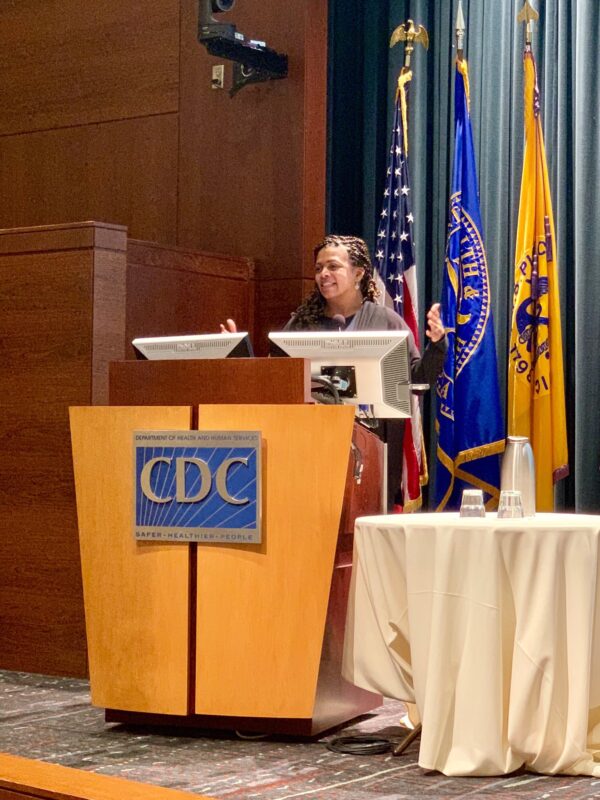

Mit ihrer Organisation setzt sie sich darum für mehr Sichtbarkeit für das Thema ein, spricht vor dem Kongress, arbeitet mit den Vereinten Nationen und bietet in New Orleans Hilfegruppen an. „Wir können nicht über Nacht die großen Probleme wie Sexismus oder Rassismus lösen. Aber wir können schon mit ganz kleinen Sachen wie mehr Telemedizin, praktischere Hilfe und mehr Verständnis für Schwangere und Mütter schon sehr viel erreichen.“

Auch von europäischen Ländern wie den Niederlanden oder Deutschland können die USA viel lernen, glaubt sie. „Wenn ich mir nur eine Sache heraussuche, die wir hier übernehmen sollten, dann wäre das die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall. Das klingt so minimal, aber es wäre so wichtig für unser Gesundheitssystem – und insbesondere für Schwangere und Mütter.“

Du magst unsere Geschichten über inspirierende Frauen weltweit und willst uns AKTIV unterstützen? Darüber freuen wir uns! Entweder wirst du ab 5 Euro im Monat Mitglied bei Steady (jederzeit kündbar) oder lässt uns eine Direktspende zukommen. Wir sagen: Danke, dass du deinen Beitrag leistest, damit guter Journalismus entstehen und wachsen kann.