Die Journalistinnen Eva Hoffmann und Pascale Müller haben im Auftrag des Branchenmagazins „medium magazin“ recherchiert, wie stark Diskriminierung, Sexismus, Rassismus und Machtmissbrauch in deutschen Medienhäusern ausgeprägt sind. Im Gespräch erzählen sie, dass die ganze Branche betroffen ist.

Von Mareike Graepel, Haltern

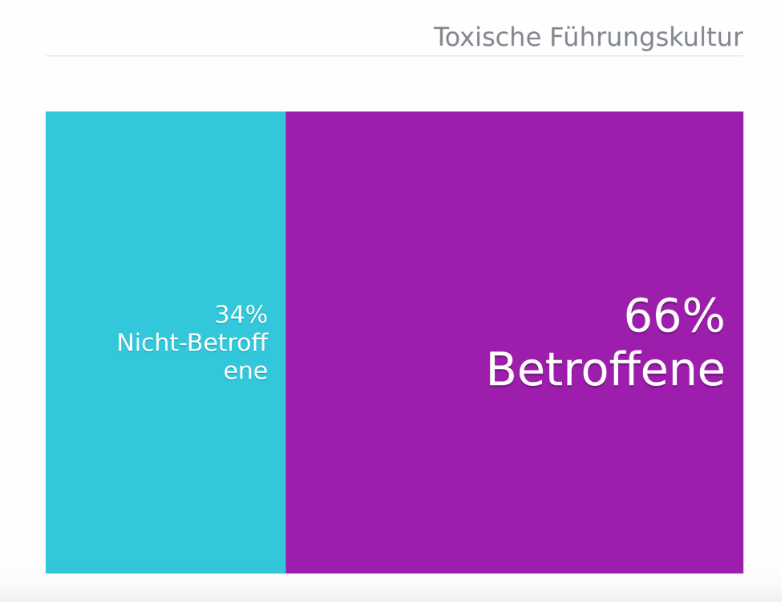

Die Gründe für die Umfrage zu toxischer Führungskultur im deutschen Journalismus waren laut Eva Hoffmann und Pascale Müller vielfältig. Ausgelöst wurde ihre Recherche durch die öffentliche Debatte um das Compliance-Verfahren gegen „Bild“-Chefredakteur Julian Reichelt im März 2021. Es ging um Vorwürfe von Machtmissbrauch, Mobbing und ein angeblich von Druck geprägtes Arbeitsklima bei der Boulevard-Zeitung. Dem Springer-Verlag werde all das schon allein qua Reputation unterstellt, so die beiden Journalistinnen, aber die Recherche zeige, dass die ganze Branche betroffen sei und „dass kaum eine Redaktion von Problemen frei ist“.

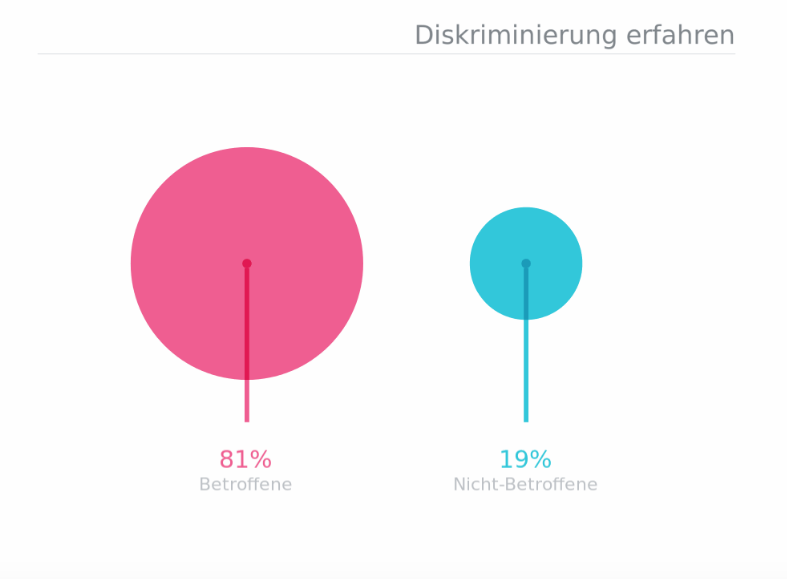

„Giftiges Klima“: 81 Prozent der Befragten erlebten Diskriminierung

In journalistischen Netzwerken und auf sozialen Plattformen stellten Eva Hoffmann und Pascale Müller ihre Fragen. Innerhalb weniger Tage meldeten sich 189 Journalist*innen und berichteten, was ihnen in Print-, Online-, Hörfunk- und Fernsehredaktionen widerfahren sei. Journalistenschüler*innen gaben ebenso Feedback wie Fernsehjournalist*innen mit 30-jähriger Berufserfahrung: Die Berichte überspannten das gesamte Berufsfeld. Egal ob Funk, Print oder Online – das Medium spielte keine Rolle in der Problematik.

Von „giftigem Klima“ berichten Umfrage-Teilnehmer*innen. Davon, dass ihnen Vorgesetzte an den Hintern gefasst hätten, sie in Konferenzen belächelt oder übergangen worden seien und sie nur über ihr Äußeres bewertet worden seien. Rassistische Beleidigungen gegenüber Schwarzen Kolleginnen habe es gegeben. Queerfeindliche Anfeindungen ebenso.

Von Hänseleien und Verkleinerungsformen („Mäuschen“, „Fräulein“) und herablassenden Reaktionen bei Kritik an diesem Verhalten wurde berichtet: Wer sich gegen degradierende Sprache oder die Benutzung des N-Wortes wehre, gelte als „Spielverderberin“. Die Palette an Fehltritten ist weit gefächert. Joviale Herrenwitze seien bereits in Journalismus-Seminaren an der Tagesordnung, sagte eine Studentin.

Im Gespräch schildern Eva Hoffmann und Pascale Müller, was ihre Recherche gezeigt hat und wie es weitergehen kann – und muss.

Gab es Reaktionen auf euren Text, „Vorsicht, toxisch!“ nach seinem Erscheinen im Mai im „medium magazin“ (02 / 2021)?

Eva Hoffmann: Es gab einige Panel-Talks mit Leuten aus der Branche, in denen unsere Recherchen bestätigt wurden. Und dann gab es unmittelbar nach der Recherche auch Kontaktaufnahmen von weiteren Betroffenen und Menschen, die Ähnliches erlebt haben.

Wie habt ihr sichergestellt, dass ein breiter Querschnitt auf eure Fragen antwortet?

Pascale Müller: Die Umfrage haben wir in verschiedenen journalistischen Netzwerken verteilt, beim Journalistinnenbund, bei den Freischreibern, über soziale Medien. Das ist eine Umfrage, die wir nicht an Chefredaktionen hätten schicken können, damit sie die an die Mitarbeiter*innen weiterleitet. Separat haben wir die meisten großen Tageszeitungen und Redaktionen gefragt, (wie sie mit solchen Fällen umgehen – Anmerkung der Redaktion) auch die öffentlich-rechtlichen Häuser und alle großen Verlage.

Wie habt ihr gefragt, damit die Leute so intime Dinge nennen? Konnten sie anonym bleiben?

Pascale Müller: Es gab erst offene und dann spezifischere Fragen. Die offeneren Fragen sind eine Vorgehensweise, die man in den Sozialwissenschaften ähnlich verwendet. Wir haben ein Werkzeug benutzt, das ganz gut ist, um Menschen zu erreichen, an die man sonst nicht herankommt. Wir konnten uns natürlich nicht vor das Tor der SZ stellen und dann nächste Woche vor das Tor der ZEIT und fragen: ‚Hallo, habt ihr Probleme auf der Arbeit?’

Haben euch die Ergebnisse überrascht?

Eva Hoffmann: Die Umfrage ist ja nicht repräsentativ. Es ist wahrscheinlicher, dass sich Leute melden, die schlechte Erfahrungen gemacht haben. Das war uns bewusst. Es ging nicht darum, eine quantitative Umfrage aufzustellen, sondern darum, zu hören, in welchen Redaktionen passiert was, wie weit ist das Problem gefächert? Wir haben mit 25 Menschen weiterführende Interviews machen können und nachrecherchiert.

Wenn ein Chefredakteur nach solchen Vorwürfen sagt: „Wir möchten ein Comeback des Miteinanders und wir möchten daran arbeiten.“ Ist das möglich? Können Verlage und Medienhäuser diesem strukturellen Desaster entkommen?

Pascale Müller: Ich denke, dass nicht von heute auf morgen etwas passiert. Aber die Strukturen funktionieren so nicht mehr. Ab dem Punkt, wo sich Menschen aktiv beschweren oder den Job einfach nicht mehr machen können und wollen. Da geht gutes Personal verloren. Ich glaube, dass Verlage und Unternehmen erkennen, dass es andere Führungsqualitäten braucht. Die Frage ist eher, wie schnell lässt sich das umsetzen? Diese konkurrenzgeladene Atmosphäre, starke Abhängigkeiten und große Machtgefälle gibt es ja in jedem großen Unternehmen oder einem Medienhaus – und überall leiden Menschen darunter.

Obwohl es in 19 von 20 von euch kontaktierten Häusern einen Betriebsrat gab, auch Ombudsmänner und -frauen und entsprechende Anlaufstellen, werden diese fast nie aufgesucht. Wie kommt das?

Eva Hoffmann: Ich glaube, dass ist sehr medien- und unternehmenabhängig. Einerseits kommt es auf den Grad der Karriere an oder wie abgesichert die Betroffenen rein finanziell sind. Wer ohnehin prekär unterwegs ist – vielleicht nur einen befristeten Vertrag hat oder auf eine Verlängerung hofft – wird sich nicht melden. Das alles baut vermutlich die Hürden auf, sich zu beschweren oder auch, eine Verbündete zu sein, um sich für andere einzusetzen. Ich glaube, diese Beschwerdestellen müssen in den Unternehmen bekannt gemacht werden, und auch, dass sie mit unabhängigen Personen besetzt sind.

Pascale Müller: Es ist wichtig, nicht zu übersehen, dass das alles ganz neue Themen sind. Also nicht in ihrem Erscheinen, sondern im Bearbeiten. Wir reden noch nicht lange über Führungskultur, wir reden noch nicht so lange über Belästigung am Arbeitsplatz, in der Art und Weise, wie wir jetzt darüber sprechen. Auch ein Unternehmen muss lernen, was Fehlerkultur ist.

Du meinst, für Mitarbeiterinnen vor 20, 30 Jahren war es normal, dass die Kollegen sagen: „Hey Mäuschen, machst du den Termin bei den Bürgerschützen?“

Eva Hoffmann: Ja, ich glaube, dass sich da gerade viel ändert, vor allem auch durch Social Media. Es ist eine neue Generation Menschen, die jetzt neu in den Journalismus kommt. Die kriegt Sachen wie #MeToo auf dem eigenen Handy mit. Ich glaube, dass die Art, darüber zu sprechen, sich verändert – und auch die Quantität. Da ist eine Generation von jungen Journalistinnen, die das durchaus als Problem erkennen, ob sie dann etwas dazu sagen oder nicht. Letzteres hängt natürlich auch noch von den Strukturen ab. Aber wir sehen nach Umfragen an den Journalistenschulen, dass da sich da von Jahrgang zu Jahrgang die Streitwilligkeit verändert und der Wille, etwas zu verändern oder zumindest die Sachen anzusprechen.

Glaubt ihr, dass eine Frauenquote helfen könnte? Kann das was verändern?

Eva Hoffmann: Diskriminierung verläuft ja nicht nur auf der Gender-Ebene. Wir haben auch alle Formen von Queer-Feindlichkeit, von Rassismus und intersektionaler Überschneidung von diesen ganzen Diskriminierungserfahrungen gemeldet bekommen. Und das ist natürlich schon eine Frage: Was, wenn es eine Frauenquote nur anhand binärer Gender-Aufteilungen gibt? Man könnte schon darauf schauen, dass Redaktionen nicht vornehmlich mit älteren Männern besetzt sind. Darauf, dass insgesamt familienfreundlichere Arbeitsmodelle vorangetrieben werden, Vier-Tage-Wochen oder 50-Prozent-Stellen. Dass die genauso anerkannt werden als Arbeit und als gute Arbeit wie von jemandem, der freitags bis 22 Uhr im Büro sitzt. Dass man da ein gewisses Bewusstsein entwickelt, sodass sich eben auch Männer anders verhalten können.

Müssten Journalisten und Journalistinnen das alles nicht besser reflektieren?

Pascale Müller: Also davon will ich gar nicht ausgehen, weil ich glaube, in den Redaktionen sitzen ganz unterschiedliche Menschen mit ganz unterschiedlichen Hintergründen und ganz unterschiedlichem Zugang zur Welt. Es ist für mich überhaupt nicht verwunderlich, dass sich Probleme, die sich irgendwo anders in dieser Welt ergeben, auch im Journalismus finden. Natürlich ist auch der Journalismus nur ein Spiegelbild, er rekrutiert ja Menschen aus der Gesellschaft. Ich glaube, was tatsächlich problematisch ist, ist, wenn Journalismus sich mit diesen Inhalten auseinandersetzt, aber diesen Blick dann nicht nach innen wendet. Das ist der Grund, warum wir diese Recherchen machen wollten: Weil wir glauben, dass wenn eine Branche den Anspruch hat, eine machtkritische Haltung einzunehmen, dann muss die auch auf einen selbst anwendbar sein.

Was hat euch befähigt, diese Recherche zu machen? Brauchtet ihr eine gewisse Berufs- und Lebenserfahrung dafür?

Pascale Müller: Ich war schon mal fest angestellt in einem Unternehmen, in dem ich mich mit den internen Themen beschäftigt habe. Ich glaube ein Medium braucht eine gewisse Reife, eine „innere Größe“, um das zuzulassen. Das sieht man bei der „New York Times“, die hat einen sogenannten „Media Reporter“, der sich mit internen Recherchen innerhalb der NYT beschäftigt. Das finde ich sehr gut! Ich wünsche mir davon in Deutschland mehr. Und ich wünsche mir auch mehr von dieser Haltung im deutschen Journalismus. Aber es ist natürlich für uns im Moment leichter, von außen darauf zu schauen, weil wir dann nicht in Interessenskonflikte kommen.

Wenn ihr den Text jetzt nochmal veröffentlichen könntet, was würdet ihr ergänzen?

Pascale Müller: Ich würde dem vielleicht eine andere Gewichtung geben. Diese Recherche oder auch die Probleme zeigen, dass wir eine Debatte nicht nur anhand von Gender brauchen. Die Vorwürfe von Rassismus, die uns geschildert werden, sind so wichtig. Die Neuen Deutschen Medienmacher haben gezeigt, dass es da noch viel, viel schlechter aussieht als beim Thema Gender, Alter und Repräsentation.