In Afrika sterben mehr Frauen an Gebärmutterhalskrebs als an Malaria oder HIV. Der Grund: Die Wenigsten gehen zur Vorsorgeuntersuchung beim Gynäkologen. Das endet meist tödlich, weil es kaum Behandlungsmöglichkeiten gibt. Doch jetzt können Krebspatientinnen in ganz Ostafrika aufatmen: Ugandas renommiertes Krebsinstitut bietet bald wieder Strahlentherapien an.

Von Simone Schlindwein, Kampala

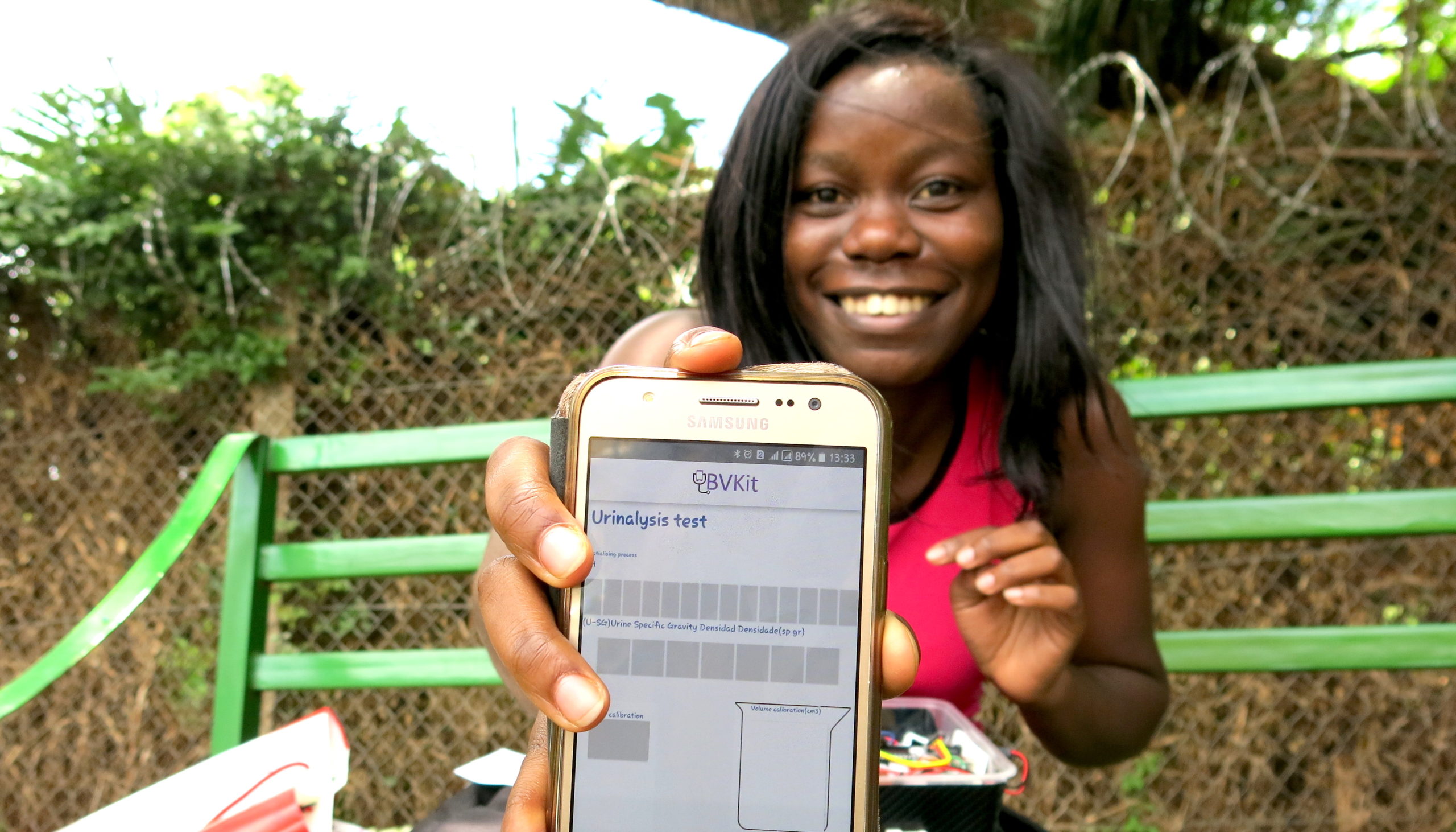

Margaret Nanyombi steckt ein Kabel in ihr Mobiltelefon, zeigt auf das Display. „Diese App liest die Werte im Urin und übermittelt sie dann direkt an ein Gesundheitszentrum in der Nähe“, erklärt die Uganderin ihre Erfindung. Auf dem Tisch stehen zwei kleine Plastikboxen, die über das Kabel mit dem Handy verbunden sind: In der einen befindet sich ein Messstab, der den Bakteriengehalt im Urin messen soll. In der anderen klemmen Batterien, Schaltkreise, Kabel und Drähte. Nanyombis Erfindung ist das sogenannte „BV-Kit“.

Mit diesem kleinen Gerät sowie der eigens programmierten App für das Smartphone sollen in Zukunft Ugandas Frauen und Mädchen zu Hause ihre eigenen Untersuchungen machen können – so die Idee. Diagnosen gibt es dann mobil. Damit will Nanyombi die tödliche Krankheit Gebärmutterhalskrebs verhindern, die durch humane Papillomviren (HP-Viren) ausgelöst werden können.

Die 27-jährige Absolventin des Informatikstudiengangs an Ugandas staatlicher Universität Makerere bastelt seit zwei Jahren an diesem Prototyp. Ihre Motivation: „Die Mutter meiner besten Freundin starb vor zwei Jahren an Gebärmutterhalskrebs, nachdem bereits ihre Schwester daran gestorben war – das war eine schmerzhafte Erfahrung.“ Damals informierte sich die junge IT-Studentin im Internet und fand heraus: Die Todesrate bei Gebärmutterhalskrebs ist für Frauen in Afrika um ein Vielfaches höher als in Europa oder Amerika. Genaue Zahlen gibt es jedoch nicht.

Der simple Grund: Afrikanische Frauen lassen sich nur selten vom Frauenarzt untersuchen. Das heißt: Die Ansteckung mit den HP-Viren, die über sexuelle Kontakte übertragen und Gebärmutterhalskrebs verursachen können, bleibt in Afrika meist unentdeckt – und damit unbehandelt. Aus der Virusinfektion entsteht dann unter ungünstigen Umständen ein Tumor, der im schlimmsten Fall zum Tode führen kann.

Eineinhalb Jahre ohne Strahlentherapie

In Uganda ist das Thema Krebs gerade in aller Munde – und damit auch die Frage, wie sich der tödlichen Krankheit vorbeugen lässt. Das einzige Strahlentherapiegerät im Land, das vor allem bei Gebärmutterhalskrebs zur Anwendung kommt, war vergangenes Jahr im April kaputtgegangen. Angeschafft 1995, war dessen Lizenz ohnehin bereits 2013 abgelaufen. Das Gesundheitsministerium konnte aber kein Geld aufbringen, um ein neues teures Geräte zu kaufen. Fast eineinhalb Jahre lang konnte deshalb kein einziger der rund 27.000 jährlichen Patienten des Krebsinstituts im staatlichen Krankenhaus Mulago mit Strahlentherapie behandelt werden. Rund 200 dringende Fälle wurden ins nächstgelegene Therapiezentrum im Nachbarland Kenia ausgeflogen – auf Regierungskosten.

Doch das hat nun ein Ende: Das 1967 gegründete Krebsinstitut ist jetzt in einem modernen, vierstöckigen Neubau auf dem Krankenhausgelände in der Hauptstadt Kampala untergebracht. Dahinter hebt ein Bagger eine Grube aus. Hier entsteht ein Bunker für die neuen Strahlentherapie-Apparate, die bald in diesem radioaktiv sicheren Bau untergebracht werden sollen.

Auch für Kongolesen, Ruander, Burundier und Südsudanesen, die auf die Behandlung hier angewiesen sind, besteht wieder Hoffnung. In ein paar Wochen soll bereits die erste von vier Cobalt-60-Maschinen einsatzbereit sein, allerdings zunächst in einem alten, aber immerhin renovierten Bunker. „Zumindest hat uns der endgültige Ausfall der Maschine geholfen, unser System langfristig komplett zu reorganisieren“, sagt Doktor Jackson Orem. Der Direktor von Ugandas Krebsinstitut zeigt sich zufrieden, wenn auch erschöpft.

Innerhalb eines Jahres hat er lang ausstehende Reformen bewältigt: Mit dem Geldsegen von Präsident Yoweri Museveni wurde das in Ostafrika führende Krebsinstitut vom Gesundheitsministerium unabhängig gemacht – auch finanziell. Orem kann nun über sein Budget, die Anschaffung von medizinischen Geräten und Medikamenten selbstständig bestimmen. Das neue Gebäude entspricht zudem internationalen Standards.

Die Krebspatienten können wieder aufatmen

Pünktlich zum 50-jährigen Jubiläum des Instituts konnte er es im September einweihen. Dazu hat Orem Partner aus aller Welt zu einer internationalen Konferenz nach Kampala eingeladen, um auf das große Problem Krebs aufmerksam zu machen. Denn die Erkrankung verläuft in Afrika tödlicher als Malaria und Aids. Derzeitige Hochrechnungen schätzen, dass allein in Uganda 300 von 100.000 Menschen an Krebs erkranken. Zum Vergleich: In Deutschland sind es nur rund vier Menschen pro 100.000 Einwohner.

„Diese Zahlen sind extrem hoch“, so Orem. Das Problem sei jedoch, dass die Patienten sehr viel später als in der westlichen Welt ihre Diagnose gestellt bekämen, vor allem Frauen mit dem HP-Virus. Oft gingen sie nicht zum Arzt, weil sie kein Geld hätten. Oder die Ärzte würden alle möglichen Infektionskrankheiten vermuten, die sie zu behandeln versuchten, ohne dabei an Krebs zu denken. Wenn die Patienten letztlich im Krebsinstitut untersucht würden und ein Tumor festgestellt werde, sei es für die meisten schon zu spät, erklärt Jackson Orem. Die Erkrankung sei dann so weit fortgeschritten, dass keine Behandlung mehr möglich sei.

Das Problem, so der Arzt, sei auch, dass die Ursachen der Krebserkrankungen andere seien als in der westlichen Welt: „Bei uns geht ein Großteil auf Infektionskrankheiten zurück – sicher rund 40 Prozent.“ In Europa und den USA werden die meisten Frauen und Mädchen gegen das HP-Virus geimpft, meist auf Kosten der Krankenversicherung. In Afrika gibt es kaum Versicherungen, die Arztbesuche müssen die Menschen selbst bezahlen. Orem will nun eine landesweite Aufklärungskampagne starten und vor allem Frauen und Mädchen ermutigen, regelmäßig einen Termin beim Frauenarzt zu machen.

Selbst aufgeklärte junge Frauen wie die Informatikstudentin Margaret Nanyombi scheuen sich nämlich nach wie vor, zur Routineuntersuchung zum Gynäkologen zu gehen. „Die meisten Ärzte sind Männer, da muss es schon richtig jucken, bevor man sich da hinwagt“, sagt sie. Doch mithilfe ihres „BV-Kits“ soll es nun zumindest möglich sein, die meisten sexuell übertragbaren Krankheiten zu Hause privat zu testen. Immerhin: Zur Weiterentwicklung ihres Kits hat sie jüngst ein Stipendium erhalten. Damit will sie das Gerät jetzt so weiterentwickeln, dass es bald kostengünstig in ganz Uganda erhältlich sein wird.