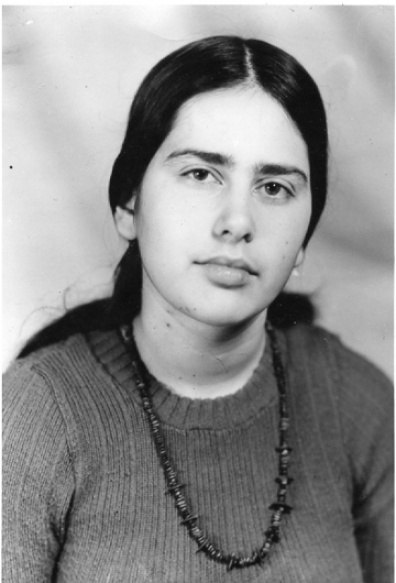

Die 65-jährige Yelena Sannikova, einst selbst politische Gefangene in der ehemaligen Sowjetunion, schreibt seit Jahrzehnten Briefe an politische Gefangene in Russland. Eine Mission, die mit zunehmenden Repressionen unter dem Putin-Regime dringlicher ist denn je.

Von Sabrina Proske, München

Zusammenfassung:

Yelena Sannikova, einst selbst politische Gefangene in der Sowjetunion, schreibt seit Jahrzehnten Briefe an politische Häftlinge in Russland. In einem repressiven Regime, das Kritiker brutal verfolgt, sind ihre „Grüße aus der freien Welt“ ein Zeichen der Hoffnung. Sie ermutigt andere, ebenfalls zu schreiben, denn selbst kleine Botschaften können Kraft geben. Trotz zunehmender staatlicher Kontrolle hält sie an ihrer Überzeugung fest: Solidarität kann Leben verändern.

„Morgen ist der erste Sommertag“, liest Yelena Sannikova aus einem Brief vor. Das Papier ist mit kleinen grauen Flecken übersät. Ihre Finger gleiten behutsam über die kyrillischen Buchstaben. Kein einziges Wort möchte sie beim Vorlesen auslassen, keinen Buchstaben mit ihrem Handrücken verwischen. „Aber die Fliegen und Mücken fressen die armen Gefangenen schon seit etwa drei Wochen auf“, fährt sie mit ruhiger, unaufgeregter Stimme fort.

Der Verfasser des Briefes ist der Historiker Yury Dmitriyey, der vom russischen Regime unter falschen Anschuldigungen zu 15 Jahren Haft verurteilt wurde, nachdem er vor einer großen Menschenmenge gegen die Annexion der Krim protestiert hatte. Dmitriyey spielte eine zentrale Rolle bei der Untersuchung von Massengräbern, in denen Stalin einst die Überreste von mindestens 6.000 Opfern verscharren ließ. In seinem Brief an Sannikova schreibt er weiter: „Wir Gefangenen leben hier wenigstens ein wenig friedlicher als ihr, außerhalb der Gefängnismauern. Zumindest haben wir eine gewisse Klarheit – ein Urteil, einen Anfang, ein Ende.“

Russland genauso brutal wie einst die Sowjetunion

Sannikova ist beeindruckt, wie viele Gefangene in russischer Haft ihren Optimismus bewahren. Im Gefängnis und im Lager hinter Stacheldraht gibt es nur wenige freudige Ereignisse, zu eintönig ist das Leben, zu viele gesundheitsschädigende Umstände, erzählt sie und lässt den Brief in ihren Schoß fallen. „Es ist sehr leicht, im Gefängnis in Verzweiflung zu verfallen.“

Seit ihren Teenagerjahren in der Sowjetunion in den 1970er Jahren schreibt Sannikova an politisch Inhaftierte. „Kleine Grüße aus der freien Welt“ nennt sie ihre Post, die im Laufe der Jahre in die Tausende ging. Nach fast einem halben Jahrhundert muss sie wieder Briefe an politische Gefangene schreiben. Denn Russland gehe genauso brutal vor wie einst die Sowjetunion war: Mit politischer Unterdrückung, ohne Meinungs- und Pressefreiheit, mit unbegrenzten Befugnissen für Sicherheitskräfte und mit Kriegen, resümiert sie.

Hunderte politisch Gefangene in russischer Haft

An die 1.300 Menschen sitzen aus politischen Gründen in russischen Gefängnissen. Möglich wird das Vorgehen gegen Andersdenkende durch den Missbrauch von Gesetzen wie die russischen Terrorismusgesetze, welche Regierungskritiker:innen zum Schweigen bringen sollen, erklärt Carmen Traute von der Menschenrechtsorganisation Amnesty International. Dazu kämen Gesetze, die Menschen verfolgen, die gegen den russischen Angriffskrieg in der Ukraine protestiert haben, erklärt sie.

„In Verwaltungsverfahren gelten für Oppositionelle faktisch keine Verfahrensgarantien“, so Traute. „Die Protestierenden werden wegen Verstößen gegen die Versammlungsregeln verurteilt, oder nach Gesetzen wie der ‚Diskreditierung der russischen Armee‘. Das Ergebnis ist: hunderte politische Gefangene, die unter menschenunwürdigen Bedingungen in Haft sitzen und keine fairen Prozesse bekommen, so Traute.

„Eine Welle des Protests wogte in meiner kindlichen Seele“

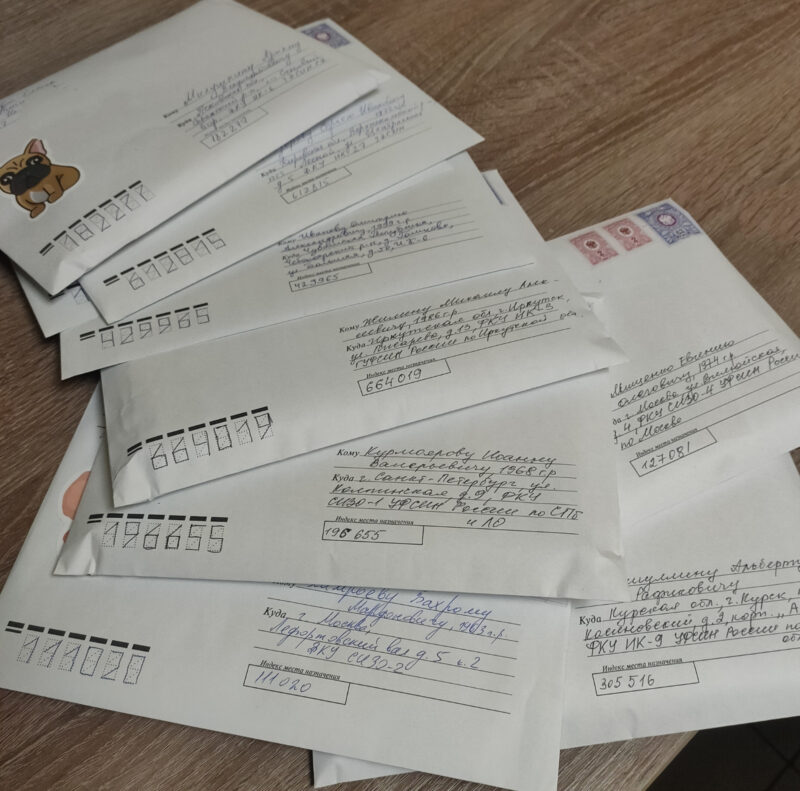

Es ist Winter in Moskau. Sannikova trägt ihren dunklen Rollkragenpullover, wie sie es in den letzten Jahren bei öffentlichen Auftritten oft getan hat. Darüber eine Perlenkette, die von fahlem Licht umspielt wird. Mit einem leisen Seufzer legt sie Dmitriyeys Brief auf einen hohen Stapel Umschläge. Allein heute hat Sannikova fast 20 Briefe und Postkarten verschickt. Einige davon verziert sie mit niedlichen Stickern.

„Meine Briefe sollen den Inhaftierten Hoffnung geben, dass dieser Horror nicht endlos ist“, sagt sie, „und dass sich die Dinge definitiv zum Besseren wenden werden.“ Als Sannikova vierzehn Jahre alt war, wurde der sowjetische Schriftsteller Aleksander Solschenizyn ausgewiesen. Schon damals habe ihr junges Ich etwas von den politischen Verhältnissen im Land verstanden, erzählt sie. Alle streng von der regierenden kommunistischen Partei kontrollierten Zeitungen und Fernsehsender begannen, den Schriftsteller zu attackieren. Sannikova war schockiert

„Eine Welle des Protests wogte in meiner kindlichen Seele“, sagt sie. Wie kann ein Schriftsteller gewaltsam aus dem Land vertrieben werden? Wie kann man jemanden ausweisen, nur weil er über Stalins Repressionen schreibt? Und wie kann man die Bevölkerung eines Landes auf so widerwärtige Weise gegen ihn aufbringen? Fragen, die Sannikova umtrieben und auf die sie Antworten suchte.

Alle können Briefe an politisch Inhaftierte schreiben

Sannikova begann, ausländische Radiosender zu hören, und erfuhr so von der Existenz weiterer politischer Gefangener unter Stalin. Eines Tages traf sie ein Mädchen, dessen Vater in einem politischen Lager inhaftiert war. Von ihr erfuhr sie, dass es möglich war, Briefe in das Lager zu schicken. „Das war eine echte Überraschung für mich. Ich hatte immer gedacht, dass Menschen in Lagern gefoltert wurden und jegliche Kommunikation verboten war“, erzählt Sannikova.

Das Mädchen erklärte ihr, dass nicht nur sie als Tochter schreiben könne, sondern dass jeder Mensch Briefe an das Lager senden dürfe und dass die Lagerverwaltung verpflichtet sei, diese zuzustellen. „Also begann ich, Briefe an ihren Vater zu schreiben“, sagt die heute 65-Jährige. Ein politischer Häftling durfte offiziell eine unbegrenzte Anzahl an Briefen empfangen. Doch dieses gesetzlich verankerte Recht wurde den politischen Gefangenen oft verwehrt, erklärt Sannikova.

Ein Brief konnte von der Zensur beschlagnahmt werden oder gar nicht erst ankommen. Anfangs war Sannikova in ihren Briefen sehr vorsichtig, doch mit der Zeit begann sie, auch über politische Themen zu schreiben. „Einer dieser Briefe wurde konfisziert und ich bekam Ärger in der Schule.“ Sannikova war damals in der neunten Klasse und ahnte noch nicht, dass dies ihr erster ernsthafter Zusammenstoß mit dem System war.

Doch ihr Interesse wuchs, und die Hilfe für die politischen Gefangenen wurde zu einem sehr wichtigen Teil in Sannikovas Leben. Sie sammelte Informationen über die Inhaftierten, schrieb Petitionen, druckte Protestschreiben, half Familien von Häftlingen und besuchte politische Exilant*innen.

Eingesperrt in Isolationshaft

Diese Aktivitäten erregten schließlich auch die Aufmerksamkeit des KGB, des sowjetischen Inlandsgeheimdienstes. Am 19. Januar 1984, im Alter von vierundzwanzig Jahren, wurde Sannikova verhaftet. Ein Jahr lang wartete sie im berüchtigten Lefortovo Gefängnis auf ihre Verurteilung. Noch heute ist jenes Gefängnis für seine besonderen Isolationsbedingungen bekannt, doch damals war die Isolation absolut: keine Briefe, keine Familienbesuche.

Das ist 40 Jahre her, aber Sannikova erinnert sich noch sehr genau an ihre Zelle: „In Lefortovo war man in einer steinernen Kiste eingesperrt und konnte nicht einmal den Himmel sehen“, erinnert sie sich. „Alles dort sollte soll die Gefangenen psychisch unter Druck setzen.“ Im Herbst 1984 wurde sie verurteilt: Ein Jahr Lagerhaft und vier Jahre im Exil. Das Moskauer Stadtgericht verurteilte sie gemäß Paragraf 70: antisowjetische Agitation und Propaganda.

Sannikova sehnte sich in dieser Zeit verzweifelt nach den Briefen ihrer Familie und Freund*innen. Während der Verhandlungen war es den Dissident*innen strengstens untersagt, Kontakt zu ihren Angehörigen zu haben. Als sie schließlich die Briefe in den Händen hielt und die liebevoll geschriebenen Worte las, war das für sie das Schönste, berichtet sie. Diese Briefe und die zahlreichen Solidaritätsbekundungen halfen ihr, die schwere Zeit im Gefängnis zu überstehen.

Ein Jahr nach ihrer Verhaftung saß sie in einer Strafzelle – einem trostlosen Ort mit vergitterten Fenstern, einem kalten Betonboden und kahlen Wänden. „Es war eiskalt. Die Temperaturen im Raum lagen kaum über 12 Grad“, erinnert sie sich. „Ich befand mich damals im Hungerstreik, und die Kälte ist noch schwerer zu ertragen, wenn man hungrig ist.“ Nach elf Tagen Einzelhaft öffnete sich dann ein Fenster in der Eisentür und man teilte ihr mit, dass sie in die Region Tomsk in Westsibirien verbannt würde. Dort sollte sie die kommenden vier Jahre verbringen.

Endlich frische Luft atmen

An jenem Februartag im Jahr 1985, als Sannikova in dem Dorf Krivoshino, in das sie gebracht worden war, die Straße entlangging, spürte sie einen stechenden Schmerz in ihrem Bein. „Ich hatte ein ganzes Jahr lang fast bewegungslos verbracht und nicht gemerkt, dass ich mich erst allmählich wieder an das Gehen gewöhnen musste.“ Als sie schließlich an ihrem Wohnheim ankam, war es bereits dunkel und frostig. Sie blieb stehen und blickte in den Himmel. Da bemerkte sie die hellen Sterne, die über ihr funkelten.

„Ein unbeschreibliches Gefühl. Nach einem ganzen Jahr in Zellen mit Gitterstäben war es unfassbar schön, die frische Luft zu atmen und die Sterne zu sehen – ein Gefühl von Freiheit, das ich kaum in Worte fassen kann.“ Sannikova vermied es, sich mit den Einheimischen anzufreunden, denn das hätte sie in Schwierigkeiten bringen können. „Es fiel ihnen schwer, mich zu verstehen, und die Vorstellung, dass jemand zur Strafe an einen Ort geschickt wurde, an dem sie, die freien Menschen, einfach lebten, irritierte sie.“

Niemand erklärte den Menschen, dass die Strafe nicht der Ort selbst und das Leben dort war, sondern die Tatsache, dass ein Mensch aus seiner gewohnten Umgebung herausgerissen wird und Tausende von Kilometern von zu Hause weg ist. Während ihrer Zeit in Sibirien war Sannikova die einzige politische Exilantin in Krivosheino. „Es war sehr selten, dass zwei Oppositionelle in denselben Bezirk verbannt wurden. Sie wurden einer nach dem anderen verbannt, denn das war der Sinn des Exils – Isolation“, erklärt sie.

Sie durfte sich zwar innerhalb des Bezirks frei bewegen, doch das Verlassen des Bezirks wurde als Flucht gewertet und hätte ihre Verhaftung zur Folge gehabt. Sannikova erinnert sich an die Aktivistin Ida Nudel, die sich für die Ausreisen von Jüd*innen aus der UdSSR eingesetzt hatte. Im Dorf habe es Legenden über sie gegeben. Man munkelte, sie habe im Wald ein Funkgerät versteckt, mit dem sie regelmäßig Kontakt zu Washington aufnehme, berichtet sie lächelnd. „Bald begannen solche Gerüchte auch über mich zu kursieren.“

Ein Jahr vor dem offiziellen Ende ihrer Verbannung Anfang Dezember 1987 wurde Sannikova von dem damaligen sowjetischen Präsidenten Michail Gorbatschow begnadigt. Sie war eine der beiden letzten Frauen in der UdSSR, die eine Strafe nach Artikel 70 verbüßten; die andere war Tatjana Welikanowa.

Wenig Solidarität aus dem Ausland

Sannikova blickt auf einen Berg von Briefen auf ihrem Schreibtisch. Sie öffnet eine Schublade, in der sie die Briefe aufbewahrt, die sie während ihres Exils erhalten hat. Bunte Briefmarken und Poststempel aus aller Welt zieren die Ecken oben rechts und zeigen die damalige internationale Unterstützung. „Damals kamen viele Briefe aus dem Ausland: Deutschland, Italien, Frankreich, Kanada und anderen Ländern“, erklärt sie.

Diese Solidarität fehle heutzutage, beklagt sie. „Die politischen Gefangenen von heute spüren nicht die Unterstützung aus dem Westen, so wie wir damals. Vielleicht wird im Westen weniger über sie gesprochen?“ Ein halbes Jahrhundert nach ihrem ersten Brief sitzt Sannikova nun wieder an ihrem Schreibtisch und verschickt Geburtstagsgrüße, verziert die Umschläge mit bunten Stickern und verpackt sorgfältig Briefpapier.

Auf den letzten Brief des Tages klebt sie das Bild einer braunen Bulldogge und legt den Umschlag behutsam zu den anderen, die nun alle ordentlich neben dem Tisch Kruzifix aufgereiht sind. „Was mich an der Menschenrechtsbewegung reizt, ist die friedliche Konfrontation mit dem System, in dem die eklatanten Fakten seiner Gesetzlosigkeit öffentlich gemacht werden, um die Menschen zu schützen“, sagt sie. Ein zufriedenes Lächeln huscht über ihr Gesicht.

Offiziell gibt es mittlerweile keine Beschränkungen mehr für die Korrespondenz mit politischen Gefangenen. Gefangene in Russland dürfen unbegrenzt auf Briefe antworten, selbst während der Ermittlungen in der Untersuchungshaft. Es sei lediglich darauf zu achten, dem Brief einen Umschlag und ein Antwortpapier beizulegen. Wer lieber digital schreibe, könne das über das Portal FSIN-letter machen.

Oft werde sie gefragt, was man als fremder Mensch einem oder einer Inhaftierten überhaupt schreiben könne. „Manchmal erhielt ich nur eine Karte, auf der in einfachen Worten stand: ‚Wir beten für Sie‘ oder ‚Frohe Weihnachten!‘“. Bereits eine kurze Botschaft kann politisch Inhaftierten in schwierigen Zeiten helfen, ist Sannikova überzeugt. „Wer sich also fragt, was man den Gefangenen schreiben soll, dem antworte ich: alles.“