Am 11. März 2011 löste ein heftiges Seebeben der Stärke 9,0 haushohe Tsunamis aus. Diese zerstörten hunderte Kilometer der japanischen Pazifikküste und sorgten für einen Stromausfall im Atomkraftwerk Fukushima Daiichi. Es kam zur Kernschmelze, zum GAU. Seither kämpfen die Japaner mit den Folgen.

Von Sonja Blaschke, Tokio

Ihre Miene bleibt fast unverändert. Nur ihre Augen, in denen Tränen aufschimmern, verraten, welche Gefühle in Hiroko Otsuka gerade hochkommen. „Es war für mich so schlimm, als wären meine eigenen Kinder gestorben, so nahe standen wir uns“, sagt Otsuka, die in Kesennuma an der japanischen Ostpazifikküste aufwuchs. „Ich kann nicht weiter darüber reden. Wenn ich jetzt ins Detail gehe, muss ich weinen.“

Gerade vier und sieben Jahre alt waren die Kinder ihres jüngeren Bruders, als sie der Tsunami etwa eine halbe Stunde nach heftigen Erdstößen erfasste. Damals waren sie in der Obhut von Otsukas 70-jähriger Mutter, die ebenfalls ums Leben kam. Knapp 16.000 Menschen starben am 11. März 2011 – fast alle durch Tsunamis, mehr als 2.500 gelten immer noch als vermisst. Unter den Toten waren etwa 1.000 Kinder, mehr als die Hälfte von ihnen hatte das zehnte Lebensjahr noch nicht erreicht.

Während sich die Welt vor allem an die Folgen der Atomkatastrophe erinnert und von „Fukushima“ spricht, nennt man in Japan den Schicksalstag nach seinem Datum „3.11“, in Anlehnung an den „9/11“ – den Tag der Terroranschläge in den USA 2001. Der Grund: Das Desaster wird als ähnlich starker Einschnitt empfunden.

In der Zwischenzeit geraten die Folgen der Tsunamis, die eine viel größere Region heimsuchten, mehr und mehr in Vergessenheit. Aber Trauma-Experten warnen, dass gerade vier, fünf Jahren nach einer solchen Katastrophe die psychischen Probleme zunähmen. In der akuten Phase danach mussten die Betroffenen zunächst ihr tägliches Leben in den Griff bekommen. Die Aufräumarbeiten und der Wiederaufbau ziehen sich hingegen unnötig in die Länge. Die Folge: Manche konnten bis heute nicht den Verlust naher Angehöriger verarbeiten, die ihnen die Fluten entrissen.

Doch in Japan werden psychische Probleme meist nur medikamentös behandelt; es mangelt an Beratungsstellen und geschultem Personal. Medikamente seien nicht per se schlecht, sagt Hiroko Otsuka – sie selbst nehme welche – aber alleine nicht genug. Auf ihre Initiative geht ein Gesprächskreis für Eltern in Kesennuma zurück, deren Kinder durch den Tsunami starben.

„Ich wollte erst einmal vor allem meinem Bruder und seiner Frau helfen“, sagt sie, die damals 8.500 Kilometer entfernt im australischen Tasmanien weilte, wo sie seit 25 Jahren lebt. Erst einen Monat später kam sie zu ihrer Familie durch, mit Hilfsgütern im Gepäck, aber auch mit für Japan untypischen Ideen, wie „Peer Counselling“, also mit Gesprächskreisen von Menschen in der gleichen Lebenssituation.

Erst habe sie versucht, solche Treffen über eine Wohltätigkeitsorganisation ins Leben zu rufen. Später wandte sie sich an die Gründerin einer Selbsthilfegruppe für Eltern, deren Kinder Selbstmord begangen hatten. Hiroko Otsuka kontaktierte die 66-jährige Sachiko Tanaka, deren Sohn sich umgebracht hatte, und besprach mit ihr die Idee. Tanaka organisierte die ersten Treffen für Eltern, deren Kinder durch den Tsunami starben. Die Gesprächskreise laufen bis heute.

Otsuka ist gegen hohe Tsunamischutzwälle, deren Bau viele Gemeinden an der Pazifikküste nach dem Desaster beschlossen haben. „Menschen können Tsunami nur überleben, wenn sie auf höhere Ebenen hochziehen. Ebenen sind nicht für Menschen, sondern für Tsunamis“, sagt sie entschieden. Vielerorts sehen das die Entscheidungsträger jedoch anders. Befürworter argumentieren, dass die Mauern – selbst wenn die meisten vor fünf Jahren nicht standhielten – wertvolle Minuten Fluchtzeit ermöglicht hätten.

Gegner sagen, dass die Mauern teils die Wasserwände in andere, weniger geschützte Buchten abgelenkt und dort die Schäden vergrößert hätten. Außerdem könne man hinter den gigantischen Betonbollwerken das Meer nicht sehen. Das könne dazu führen, dass sich die Menschen dahinter in falscher Sicherheit wiegen, so wie ihre Mutter, sagt Otsuka. Diese habe sich auf eine fünf Meter hohe Schutzmauer verlassen, anstatt auf einen zehn Meter hohen Hügel direkt hinter ihrem Haus zu fliehen.

Hiroko Otsuka setzt ihre Hoffnung beim Wiederaufbau auf die Frauen ihrer Heimat, die sie in ihrer Kindheit als tonangebend erlebte. Die Stadt Kesennuma ist bekannt für ihre Hochseeflotte, die Männer seien daher häufig ein bis zwei Jahre am Stück auf See. „Die Männer waren wie Gäste; die Familien wurden von den Frauen geführt“, erklärt sie. Kinder seien häufig gemeinschaftlich erzogen worden: „Die Resilienz dieser Frauen – dieser sehr starken, zähen Frauen – rührt von diesem Lebensstil her. Sie haben alles gemanagt, die Sicherheit der Kinder wie der Großeltern eingeschlossen.“

Yuko Kusano – will Frauen ermutigen, für sich einzustehen

Ganz anders sieht das Yuko Kusano, Leiterin einer Hilfsorganisation für Frauen. Dabei wuchs sie, Jahrgang 1951, in der gleichen Präfektur auf wie Otsuka, nur etwa 60 Kilometer Luftlinie südlicher. Gleichberechtigung gebe es vielleicht in Großstädten wie Sendai, aber in den vom Desaster betroffenen kleinen Küstengemeinden hätten alleine die Männer das Sagen, erklärt sie – „deswegen zieht sich der Wiederaufbau so in die Länge.“ Frauen spielen ihrer Meinung nach „keine Rolle“. Zwar habe man in Japan nach dem schweren Erdbeben in Kobe 1995 erkannt, dass man Frauen mehr einbinden müsse, aber das sei auch dieses Mal wieder nicht geschehen.

Das liege auch an den Frauen selbst. Diese würden es nicht wagen, sich stärker einzubringen, etwa auf öffentlichen Versammlungen. Sie fürchteten, ihre Familie zum Gespött zu machen. Viele Frauen, gerade in sehr ländlichen Gegenden, würden sich ihrerseits zu stark auf die Männer verlassen und erwarteten, „durchgefüttert zu werden – vom Vater, vom Ehemann, vom Bruder“. Solchen Frauen mehr Vertrauen in ihre eigenen Fähigkeiten zu geben, das ist eines der Ziele, die sie sich mit ihrer Hilfsorganisation „Miyagi-Jonet“ gesetzt hat. Wenn die Frauen einfach nur warteten, bis sich jemand für sie einsetze, läge viel wichtiges Potenzial für den Wideraufbau schlicht brach, findet die Aktivistin.

Während Yuko Kusano vorher vor allem in der Millionenstadt Sendai in Hilfsorganisationen tätig war, arbeitet sie nun meistens in Minamisanriku. Das ist eine kleine Gemeinde unmittelbar an der Pazifikküste, etwa eineinhalb Autostunden östlich von Sendai. Nach dem Desaster wurde die Ruine des früheren Katastrophenschutzzentrums zu einem der wichtigsten Orientierungspunkte.

Es war eines der wenigen Gebäude im Stadtzentrum von Minamisanriku, das nicht weggeschwemmt wurde. Von über 50 Menschen, die sich auf dessen Dach geflüchtet hatten, überlebten gerade mal zehn, darunter der Bürgermeister. Heute ist der verbliebene Stahlrahmen ein wichtiger Gedenkort für die Opfer.

Prominent direkt daneben stehen zwei Wohnwagen mit dem Aufdruck „Miyagi-Jonet“. Dort beraten Kusano und ihre Mitarbeiterinnen Frauen, die Unterstützung suchen. Sie sagt, sie habe sich auf Minamisanriku konzentriert, weil die Ungleichheit zwischen den Geschlechtern dort besonders ausgeprägt sei. Der Ort sei durch seine Lage abseits großer Verbindungsstraßen wie eine abgeschlossene Insel auf dem Festland. Es zögen kaum Menschen zu und es kämen kaum Informationen und neue Denkweisen von außen hinein. Frauen würden dort schlicht als niedere Arbeitskräfte betrachtet, etwa zur Pflege der Schwiegereltern.

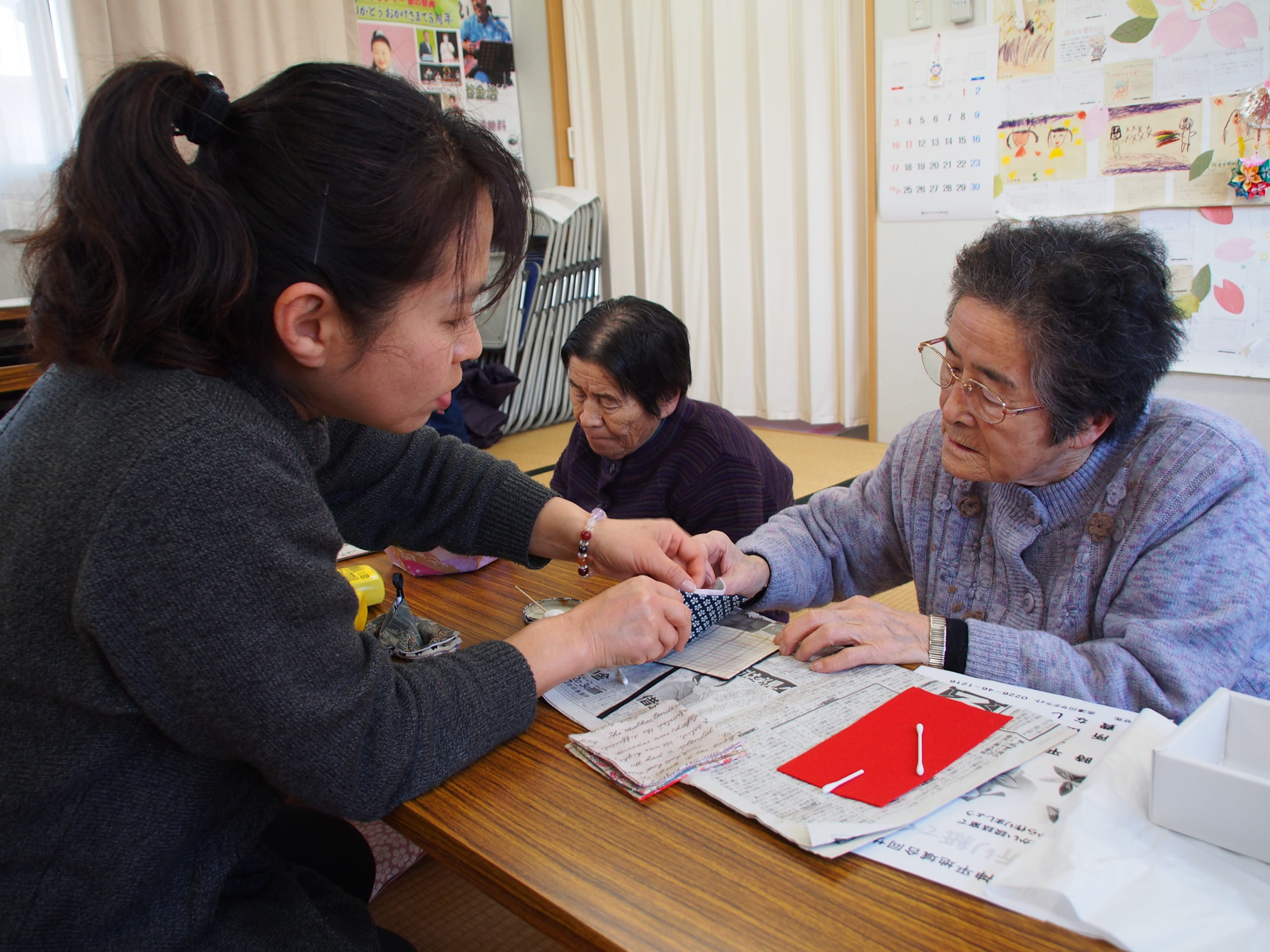

Neben der individuellen Beratung organisiert „Miyagi-Jonet“ in den umliegenden Siedlungen regelmäßig Treffen speziell für Frauen. Häufig wird dort gemeinsam gebastelt. Das soll die Sozialkontakte und die körperliche wie geistige Gesundheit der älteren Frauen verbessern. Yuko Kusano nutzte solche „Salons“ bereits unmittelbar nach der Katastrophe, um unauffällig einen Einblick in die Lage der Frauen in den Notunterkünften zu bekommen. Sie tarnte sie vordergründig als Make-up-Salon, um Frauen für kurze Zeit vom harten Leben in den Schulen und Turnhallen abzulenken. Doch eigentlich ging es darum, Opfern von sexueller Gewalt Hilfe anzubieten. Bei jedem Treffen kam eine Anwältin in Zivilkleidung mit.

Einige Fälle von Gewalt und Missbrauch seien so tatsächlich aufgedeckt worden, erinnert sie sich: „Wir haben bewusst keine Karten mit Telefonnummern in Toiletten aufgestellt, die hätte ja der Ehemann einer Frau finden können.“ Auch Aushänge hätten aus dem gleichen Grund nichts gebracht. Außerdem seien manche so unter Schock gestanden, dass sie vorübergehend ihre Fähigkeit zu lesen verloren hatten.

Yuko Kusano will den Frauen zu mehr Unabhängigkeit verhelfen. Daher beschäftigt sie einige Frauen, die keine Vorkenntnisse hatten oder nach Schicksalsschlägen oder Krankheit nur eingeschränkt arbeitsfähig sind und bildet sie zum Beispiel am Computer aus. Ihr eigenes Geld zu verdienen, habe den Frauen Selbstvertrauen gegeben, sie seien richtig aufgeblüht. Ihr Ziel: „Ich möchte, dass die Frauen ihre Menschenrechte kennen.“

In der Nachbarpräfektur Fukushima hingegen waren es gerade die jungen Mütter, die es wagten, nach der Atomkatastrophe ihre Stimme zu erheben und die Behörden zu kritisieren. Die Sorge um die Gesundheit ihrer Kinder überwog mögliche Ängste vor der Reaktion ihres sozialen Umfeldes. Trotz der möglichen Auswirkungen auf die Gesundheit entschieden sich manche Familien mit kleinen Kindern, in Fukushima zu bleiben oder zurückzukehren – häufig aus finanziellen und familiären Gründen.

Um den jungen Familien und anderen Menschen, die im Umkreis des havarierten Atomkraftwerks wohnen, den Alltag zu erleichtern und womöglich übertriebene Sorgen zu nehmen, hält die Ärztin Sae Ochi regelmäßig Vorträge über die Quellen radioaktiver Strahlung im täglichen Leben.

Dabei versucht sie, die Risiken in Relation zu setzen: „Rauchen ist gefährlicher als die radioaktive Strahlung.“ Jeder Mensch nehme täglich rund 70 Becquerel radioaktives Kalium zu sich, etwa über Bananen oder Kartoffelchips. Der gesetzliche Grenzwert für Lebensmittel liegt in Japan bei 100 Becquerel pro Kilogramm, in der Europäischen Union sogar bei 600 Becquerel pro Kilogramm.

Seit 2013 praktiziert die Rheumatologin im Soma Central Hospital in der Abteilung für Innere Medizin. Ihr Umfeld reagierte überrascht. „Ist es nicht gefährlich?“, hatten viele gefragt. Oder sogar: „Also hast Du aufgegeben, ein Kind zu bekommen?“ Freunde, die die 41-Jährige besuchen kamen, hätten verwundert festgestellt, dass so viele Menschen in der Region wohnten, die sie seit der Atomkatastrophe verlassen glaubten.

Ochi lächelt gelassen, als sie davon erzählt. Sie steht in engem Kontakt mit anderen Ärzten in der Region, die Menschen in einer Nachbarstadt nördlich des AKW nach der Katastrophe auf Verstrahlung testeten. Das Ergebnis von mehr als 100.000 Messungen: Bei rund 99 Prozent der Untersuchten habe man nichts feststellen können, und bei den Wenigen mit erhöhten Werten seien diese relativ niedrig gewesen – vergleichbar mit Deutschland. Interessant: Es wurden fast alle Schüler untersucht, aber nur etwa zehn Prozent der Erwachsenen.

Schnell wird klar, dass viele Betroffene in Fukushima nicht über die radioaktive Strahlung sprechen wollen. Doch die Ärzte pochen darauf, die Untersuchungen, vor allem bei den Kindern, weiterzuführen. Inwieweit sich schon niedrige Strahlendosen auf den menschlichen Körper auswirken, darüber sind sich Experten weltweit uneins. Die Ärztin sieht das größere Problem nicht in der direkten Auswirkung der Strahlung auf die Gesundheit, sondern in den Folgen der Katastrophe durch die Veränderung des sozialen Umfeldes.

Noch immer können rund 100.000 Menschen, die vorher in der Umgebung des AKW lebten, wegen erhöhter Strahlenwerte nicht in ihre Heimat zurückkehren. Stattdessen harren sie seit bald fünf Jahren in beengten Zwischenunterkünften aus. Außerdem wurde viele aufgrund der radioaktiven Belastung von Meer und Boden von einem Tag auf den anderen arbeitslos.

Dabei beobachtete Sae Ochi bei jährlichen Vergleichsstudien, dass zu wenig Bewegung und ein Mangel an vitamin- und mineralstoffreichen Lebensmitteln gerade bei älteren Menschen viel weitreichendere Folgen haben kann als relativ geringe Mengen von radioaktiver Strahlung in Luft und Nahrung. Bei Untersuchungen von über 65-Jährigen kam heraus, dass sie öfter an Diabetes, Bluthochdruck, Fettleibigkeit und Schlaganfällen litten.

Ein Problem speziell bei älteren Frauen sei darüber hinaus das Auftreten von Osteoporose und Knochenbrüchen. Wenn diese aus Angst vor Strahlung zum Beispiel auf Fisch und Pilze verzichteten, könne das zu einem Mangel an Calcium und Vitamin D und K führen.

Hinzu kommt die psychische Belastung, die sich zum Beispiel in Suchterkrankungen zeigt. Die Ärztin beobachte vor allem bei Männern erhöhte Leberenzymwerte – ein Zeichen von Alkoholismus. Ein Stück weit sei das auch der japanischen Kultur geschuldet – der Mann als „arbeitender Soldat“. Wenn er die Arbeit verliere, dann verliere er zugleich seine Gemeinschaft. Frauen hingegen seien besser darin, sich ein soziales Netzwerk aufzubauen.

Wer sich dennoch Sorgen macht, dem empfiehlt die Ärztin gesündere Ernährung und Sport. Manchmal werde sie gefragt, ob es in Ordnung sei, nach wildem Berggemüse zu suchen, das – im Gegensatz zu überprüften Lebensmitteln im Supermarkt – stark verstrahlt ist. „Wenn die Person über 70 Jahre alt ist, sage ich: Gehen Sie, so oft Sie wollen.“ Denn die Vorteile der Bewegung würden die Folgen einer möglichen Verstrahlung klar überwiegen.