Die Zivilgesellschaft in der Ukraine ist vergleichsweise jung: Erst vor zwei Jahren, im Zuge der Proteste auf dem Kiewer Maidan, ist sie erwacht. Seitdem engagieren sich vor allem Frauen – sie helfen Binnenflüchtlingen mit Kleidern und Soldaten mit Medikamenten. Wir haben einige von ihnen in Kiew getroffen.

Von Pauline Tillmann, Kiew

Lesya Litwinowo mag es nicht, wenn viel geredet wird. Denn Lesya ist eine Frau der Taten. In ihre kurzen roten Haare schiebt sie eine grünumrandete Sonnenbrille und rennt von einem Container zum anderen – immer mit einem Ohr am Handy. Die 40-Jährige koordiniert das Freiwilligenzentrum „Froliwska 9/11“ in der Nähe der Kiewer Metrostation „Kontroktowa Ploscha“. Eigentlich ist sie Regisseurin, aber in diesen Zeiten ist ihr nicht nach Filme machen. Stattdessen engagiert sie sich seit eineinhalb Jahren – gemeinsam mit 20 anderen Freiwilligen – für Binnenflüchtlinge aus der Ostukraine.

Als die Gefechte im Sommer 2014 in Luhansk und Donezk losgingen, strömten täglich tausende Menschen in die Hauptstadt Kiew – und damit auch zu Lesya Litwinowo. Denn im Freiwilligenzentrum bekamen sie dringend benötigte Kleidung, Hygieneartikel, Geschirr, Medikamente und Bettwäsche. Inzwischen kommen nur noch 50 bis 70 Menschen am Tag. Doch auch diese sind bedürftig. Sie bekommen einen Coupon, mit dem sie sich zum Beispiel ein frisches Hemd oder Spielsachen aussuchen dürfen.

Die größten Probleme, so Lesya, gebe es mit Wohnraum und der medizinischen Versorgung. „Die ukrainische Regierung ist nicht bereit, das soziale Niveau anzuheben“, sagt sie nüchtern. Deshalb sind vor allem Rentner, Behinderte, Waisen und Familien mit vielen Kindern auf externe Hilfe angewiesen. Die Koordinatorin erzählt von einem Kinder-Sommerlager im vergangenen Jahr, das auf dem neu geschaffenen Spielplatz veranstaltet wurde. Daraus entstand auch ein „Kinderclub“, den die Kinder am Wochenende besuchen und mehr über die ukrainische Sprache und Geschichte lernen. Derzeit werden darüber hinaus Computerkurse für Erwachsene angeboten, ein Seniorenclub soll bald dazukommen.

„Eine neue Stadt ist eine kolossale Umstellung“

„Inzwischen hat auch der Letzte begriffen, dass dieser Konflikt nicht so bald vorbei sein wird“, sagt Lesya Litwinowo. Deshalb müsse man alles dafür tun, damit die Menschen aus der Ostukraine wirklich in Kiew ankommen und sich wohlfühlen. „Wenn man aus seiner normalen Umgebung herausgerissen wird, ist das eine kolossale Umstellung“, stellt die 40-Jährige fest. Schließlich geht es in der Ukraine, wie in ganz Osteuropa, vor allem um Kontakte: „Sagen wir, ich bekomme Krebs. Dann habe ich in der Regel kein Geld für die Behandlung, aber ich habe eine Eigentumswohnung, für die ich keine Miete bezahlen muss. Und das Geld für die Behandlung leihe ich mir von Angehörigen, Freunden oder Bekannten.“ Aber wenn man in Kiew keine Freunde hat, woher soll dann das Geld für die Behandlung herkommen?

Sie erklärt weiter, dass man nicht alle Bedürfnisse befriedigen könne, aber in Notfällen finde sich immer irgendwo Unterstützung – und das, obwohl der Krieg in der Ostukraine nun schon fast zwei Jahre andauert und die Kiewer Bevölkerung spürbar der Spenden müde. Lesya Litwinowo hat vier Kinder, das Älteste ist 19 Jahre alt, das Jüngste zwei. Sie sagt: „Meine größte Motivation besteht darin, dass meine Kinder nicht ins Ausland abhauen. Wir müssen jetzt einen neuen Staat errichten, damit wir es schaffen, sie hierzubehalten.“

Am anderen Ende der Stadt sitzt Elena Klamitschuk vor ihrem kleinen Tisch und delegiert mit strengem Ton einen Postboten, der ein Paket bringt. In dem braunen Pappkarton befinden sich Pumpen und Schwämme. Die 38-Jährige engagiert sich als Freiwillige im Krankenhaus Nr. 17 – dessen Ärzte haben am 18. Februar 2014 mehr als 500 Verletzte in der Nähe des Maidan versorgt haben. Bei den Gefechten sind mehr als 100 Menschen ums Leben gekommen.

Im Keller des Krankenhauses hat man im Anschluss daran ein Zimmer frei gemacht, wo sich Medikamentenspenden aus dem Ausland bis unter die Decke stapeln. Bevor Elena Klamitschuk angefangen hat, hier mit anzupacken, arbeitete sie als Bürokraft. Doch das könne sie sich inzwischen nicht mehr vorstellen: „Ich kann das alles nicht einfach hinschmeißen, denn einer muss das hier machen.“ Sie fühle sich gebraucht. Nur deshalb komme sie dreimal in der Woche her, um die ankommenden Spenden an 40 Krankenhäuser in der ganzen Ukraine zu verteilen.

In den Kisten um sie herum befinden sich Medikamente, Katheter, Einmalhandschuhe und Spritzen. Gerade Soldaten, die an der Front kämpfen und operiert werden müssen, kommen diese Spenden zugute. Anfangs sorgte die ukrainische Diaspora in Berlin für die erste Lieferung. Danach haben sich immer mehr ausländische Stiftungen an der Finanzierung von Medikamenten beteiligt. Im August 2015 schickte ein US-amerikanischer Fonds sogar einen ganzen Container.

„Täglich gibt es neue Verletzte“, konstatiert Elena Klamitschuk, „denn die Kämpfe gehen trotz offiziellem Waffenstillstand munter weiter.“ An der Frontlinie sollen immer noch mehr als 40.000 Soldaten und Freiwillige, allein auf der ukrainischen Seite, postiert sein. Ein dauerhafter Abzug der Truppen ist derzeit jedenfalls nicht in Sicht. Klamitschuk kümmert sich derweil nicht nur um die Kämpfer, sondern auch um die vielen Zivilisten. „Das größte Problem sind chronische Erkrankungen wie Asthma, Krebs, Diabetes, Epilepsie“, erklärt die 38-Jährige. Denn diese Menschen haben in der Regel kein Geld für teure Medikamente. Viele mussten – aufgrund der Bombardements – von heute auf morgen sowohl ihr Zuhause als auch ihre Angehörigen verlassen.

Eigentlich werden die staatlichen Krankenhäuser mit Mitteln aus dem Staatsbudget versorgt. Doch wenn es sich um besonders teure Medikamente handelt – oder eben mehr als gewöhnlich – kommen die Krankenhäuser an ihre Grenzen. Außerdem gibt es kein Geld, neue Apparaturen zu kaufen. Deshalb ist man froh, wenn man immer mal wieder dank des Engagements von ausgewanderten Ukrainern ausrangierte Geräte aus Deutschland oder den Niederlanden bekommt.

Denn das Besondere am Phänomen Freiwilligenarbeit in der Ukraine sind die Effizienz und der Pragmatismus. Während man für eine neue Anschaffung normalerweise eine offizielle Ausschreibung braucht, sich daran Firmen beteiligen müssen und die Entscheidung in der Regel erst nach einem Jahr gefällt wird, geht das bei den Spenden aus dem Ausland schneller. In weniger als zwei Monaten ist die Bürokratie besiegt.

Es klopft an der Tür. Irina tritt herein. Sie ist die zweite Freiwillige, die sich im Kiewer Medikamentenlager engagiert. Tagsüber arbeitet sie als Anwältin, in ihrer Freizeit geht sie Elena zur Hand. Ihr 22-jähriger Sohn wurde bei den Maidan-Gefechten von einer Granate getroffen und schwer am Bein verletzt. Trotz einiger Operationen hat er mit den Nachwirkungen bis heute zu kämpfen. Irina nimmt einen Schwamm aus einem der Kartons und sagt: „So eine hatte mein Sohn auch.“ Der Schwamm saugt Flüssigkeit ab und kostet 1.000 Dollar pro Stück.

„Um das Land zu ändern, muss man bei sich anfangen“

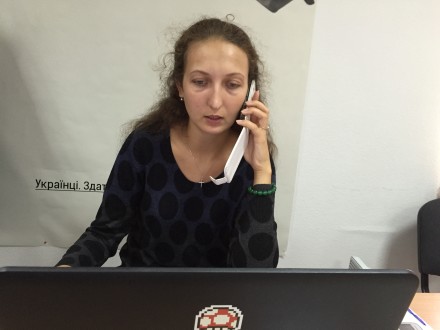

Während Irina und Elena die nächste Lieferung sortieren, werden bei der Organisation „Wostok SOS“, zu Deutsch „Osten SOS“, Hilfspakete an Binnenflüchtlinge verteilt. Sie sitzen in der Uliza Frunze 13d, im Nordosten der Stadt. Links vom Eingang hält Yulia Darabanowa ein Handy ans linke Ohr. Die 28-Jährige betreut eine Hotline und nimmt täglich etwa 50 Telefonate entgegen. Die Anrufer wollen zum Beispiel wissen, wo sie Kleidung herbekommen oder wie sie aus den beschossenen Gebieten fliehen können. Daraufhin macht sie Yulia auf Hilfskonvois aufmerksam oder ruft Bekannte an, die die Betroffenen abholen.

Denn noch immer leben „normale“ Menschen in den besetzen Gebieten der „Donezker und Luhansker Volksrepublik“. Zwar sind viele geflohen, aber einige wenige – vor allem Alte und Kranke – sind geblieben. Gerade diese Menschen sind nun verzweifelt, weil die Lebensmittel knapp und teuer sind. Arbeitsplätze gibt es kaum mehr. Die Regionen sind von der Versorgung in Kiew abgeschnitten und versinken immer mehr in der Isolation.

„Unsere Politiker machen viele Fehler“, findet Yulia Darabanowa, die früher als Pädagogin in Slawjansk gearbeitet hat. Dort ist sie als pro-ukrainische Aktivistin im Fernsehen aufgetreten und weiß, sie ist in Gefahr, solange die Separatisten an der Macht sind. Würde sie zurückkehren, drohen ihr als „Vaterlandsverräterin“ Gefangenschaft, Folter, vielleicht auch der Tod. Deshalb sagt sie trotzig: „Um das Land zu ändern, muss man bei sich anfangen – Kiew ist jetzt mein neues Zuhause.“ Damit geht es ihr wie vielen tausend Menschen aus der Ostukraine, die in der Hauptstadt gestrandet sind. Für die meisten von ihnen gibt es keinen Weg zurück.

Weiterführende Links:

Mehr zu „Wostok SOS“, das zum Großteil von US Aid unterstützt wird: http://vostok-sos.org

Interview mit einem Geschäftsmann, der das Freiwilligenzentrum „Froliwska 9/11“ unterstützt: http://www.goethe.de/ins/ua/de/kie/kul/mag/leb/eur/flt/20619070.html