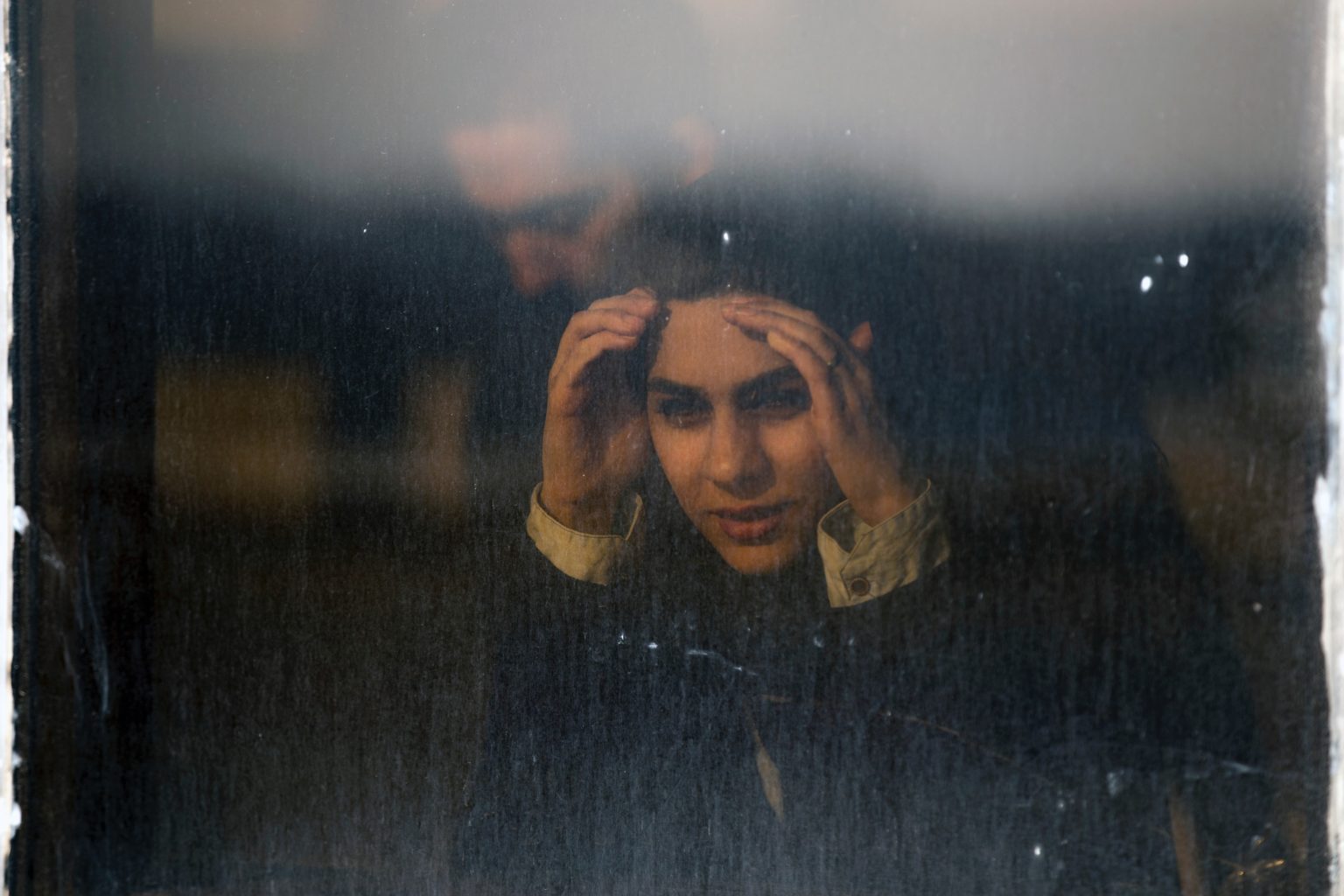

Medienberichte über das Leben von Frauen in Iran konzentrieren sich meist auf die gesellschaftliche Mittelschicht. Dadurch gehen die Schicksale anderer Frauen unter. Eine der größten übersehenen Gruppen sind die Afghaninnen im Land. Wie ist ihre Situation?

Von Lisa Neal, Berlin

Wie es sich als Frau in Iran lebt, hat mit der Zugehörigkeit zu einer gesellschaftlichen Klasse und ihrer Ethnizität zu tun. Die Verhältnisse können sehr unterschiedlich sein, denn Iran ist ein Vielvölkerstaat. Eine der größten Minderheiten sind die rund drei Millionen Afghan*innen; über ihre Situation gibt es wenig zuverlässige Daten. Ein Grund mehr, genauer hinzuschauen. Denn wenn Frauenrechte von der Ethnie abhängen, wie ergeht es den Afghaninnen in Iran?

Viele von ihnen leben schon lange in Iran. 1979 kam es in Iran zur alles verändernden Revolution und Gründung der Islamischen Republik. Fast zeitgleich marschierte die sowjetische Armee in Afghanistan ein. Deshalb flüchteten viele Afghan*innen ins Nachbarland. Die seit mehr als 40 Jahren von Machtkämpfen geprägte Geschichte Afghanistans verursachte weitere Fluchtwellen. Iran und Afghanistan verbindet zwar eine lange Kulturgeschichte, doch bleiben Afghan*innen auch in dritter Generation in dem neuen Heimatland afghanisch – in Iran oft eine Benachteiligung.

Fatemeh Jafari lässt sich davon nicht unterkriegen und nutzt ihre afghanische Herkunft als Vorteil. Sie ist 21 Jahre alt, nach eigenen Angaben Jura-Studentin und führt seit Herbst 2019 ihr eigenes Café namens „Telma“, zu Deutsch „Traum“. Gemeinsam mit ihrem Geschäftspartner Hamed Azar, einem Ingenieursstudenten, hat sie das erste afghanische Café in Teheran eröffnet. Beide sind afghanisch, obwohl sie in Iran geboren und aufgewachsen sind. Das hat nichts mit eigener Wahl, sondern mit der iranischen Gesetzeslage zu tun. Es ist für Afghan*innen schier unmöglich, die iranische Staatsbürgerschaft zu bekommen.

Jafari ist die Tochter afghanischer Geflüchteter und wohnt mit einer Aufenthaltsgenehmigung in Teheran. Afghan*innen müssen in festgelegten Provinzen bleiben. Viele leben in der Hauptstadt Teheran und in Mashad, der zweitgrößten Stadt in Iran. Ungefähr eine Millionen Afghan*innen haben so eine Aufenthaltsgenehmigung, eine Amayesh-Karte. Diese müssen sie jedes Jahr kostenpflichtig verlängern.

Schätzungsweise 500.000 haben eine kurzfristige Aufenthalts- und eingeschränkte Arbeitserlaubnis. Die verbleibenden 1,5 Millionen Afghan*innen leben inoffiziell geduldet, aber in dauernder Gefahr, abgeschoben zu werden. Viele bleiben trotzdem, weil sie in Iran mehr Geld verdienen und sicherer leben können als in Afghanistan. Die höchste Arbeitslosigkeit herrscht unter Afghan*innen mit akademischen Abschlüssen, denn viele Jobs sind für sie tabu.

Für Afghan*innen mit Arbeitserlaubnis gibt es aktuell 87 Berufskategorien, denen sie nachgehen dürfen. Dazu gehören unter anderem Handwerksarbeiten. Wer keine Arbeitserlaubnis hat, arbeitet oft auf dem Bau, bei der Ernte oder im Straßenverkauf. Weil es so viele illegale Afghan*innen ohne Arbeitserlaubnis gibt, machen sie einen großen Teil der Schattenwirtschaft aus. Das bedeutet auch, dass sie oft schlecht bezahlt werden, sich als Tagelöhner*innen verdingen und weder Versicherungen noch Rechte haben.

Außerdem gibt es gesonderte Schulen für Afghan*innen und eine beschränkte Studienfachwahl. Zum Beispiel dürfen sie keine Fächer wie Luftfahrtechnik oder Kernphysik studieren, wohl aber Jura wie Fatemeh Jafari. Zusätzlich gilt für Afghaninnen – wie für alle anderen Frauen in Iran – dass sie von vielen Ingenieurswissenschaften und Studiengängen wie Englische Literatur per se ausgeschlossen sind. Offiziell sollen Frauen damit vor angeblicher Unsittlichkeit geschützt werden. In Wirklichkeit geht es aber nicht zuletzt auch darum, die Männerquote an den Universitäten zu erhöhen, weil etwa 60 Prozent der Studierenden Frauen sind.

Formale Hürden werden zur Geduldsprobe

Gleichzeitig muss man*frau für viele Geschäfte in Iran die iranische Staatsbürgerschaft haben wie zum Beispiel ein Auto zu kaufen oder ein Bankkonto zu eröffnen. In diesem Fall suchen sich die meisten Afghan*innen eine*n Iraner*in ihres Vertrauens, damit diese Person für sie das Geschäft abwickelt. Dadurch entstehen zwar enge Beziehungen, es führt jedoch auch zu einseitigen Abhängigkeiten. Wann immer sie etwas verändern oder investieren wollen, sind die Afghan*innen auf den guten Willen anderer angewiesen.

Auch Fatemeh Jafari bekommt diese Grenzen zu spüren, denn der Betrieb oder Besitz eines Cafés gehört eigentlich nicht zu den erlaubten Arbeiten für Afghan*innen. Wenn sie ein Unternehmen gründen will, braucht sie als Ausländerin für ein Gemeinschaftsunternehmen (Joint Venture) eine*n iranischen Geschäftspartner*in.

Sie haben hart daran gearbeitet, um eine Erlaubnis vom iranischen Arbeitsministerium zu erhalten. Sie investierten, was sie hatten, und erhielten Geld von ihren Eltern, denn Afghan*innen bekommen in der Regel keinen Kredit von einer iranischen Bank. Sie haben Stühle selbst gebaut und anstatt auf Dekoration auf eine bessere Kaffeemaschine gesetzt, sagt Jafari. Im Café „Telma“ befand sich bis vor kurzem in einem Kellergeschoss im Zentrum Teherans. Nun sind sie in einen größeren Raum, inklusive Außenbereich, gezogen. Im Café stehen Bücher über die Geschichte Afghanistans und afghanische Romane wie Khaled Hosseinis „Drachenläufer“. Das solle die geistige Nähe zwischen den Ländern sichtbar machen.

„Iran Closer“, einer iranisch-deutschen Reise- und Kulturvermittlungsagentur, erklärt sie ihren Erfolg so : „Es liegt nicht daran, dass ich besonders klug bin, ich bin eigentlich ganz normal. Ich bin halt geduldig und gebe niemals auf.” Wie sie es letztlich geschafft hat, das Café eröffnen zu können, bleibt ihr Geheimnis. Fest steht, dass es Jafari gelungen ist, eine Ausnahme auszuhandeln. Ein leises Anzeichen dafür, dass sich insgesamt Verbesserungen für Afghan*innen anbahnen?

Bessert sich die Lage?

Die Iranerin Salome Ghodsi-Moghaddam, Mitgründerin von „Iran Closer“, bemerkt zunehmend Veränderungen. Am Telefon erklärt sie: „Vor zehn Jahren war kaum etwas über die Situation der Afghan*innen bekannt. Ich dachte damals auch, dass viele auf der Durchreise wären. Inzwischen sind ihre Anliegen sichtbar geworden.“ Sie sieht aber auch die Diskriminierung, denen sie ausgesetzt sind. „Männer und Frauen sind davon gleichermaßen betroffen“, sagt Ghodsi-Moghaddam.

Aus Netzwerken wie Instagram kommen Stimmen, die während der internationalen #BlackLifesMatter-Proteste auf die Lage der afghanischen Geflüchteten im Land aufmerksam machen. In diese Zeit fallen erschreckende Ereignisse, bei denen beispielsweise afghanische Wanderarbeiter an der iranisch-afghanischen Grenze ums Leben kamen.

Deshalb wurden in Iran die Hashtags #StopKillingAfghans und #AfghanLifesMatter solidarisch von vielen Menschen geteilt. „Ich glaube, dass immer mehr junge Iraner*innen die afghanischen Bürger*innen unterstützen und ihnen helfen wollen“, sagt Salome Ghodsi-Moghaddam. Sie selbst habe afghanische Freunde: Es sei in ihrer Generation um die 30 ganz normal, miteinander Zeit zu verbringen.

Doppelte Benachteiligung: als Frau und als Afghanin

Dass diese Offenheit nicht übergreifend gelebt wird, davon berichtet Elke Grawert. Die Politikwissenschaftlerin arbeitet am Bonner International Center for Conversion (BICC) und hat 2015 und 2016 zur Situation der Afghan*innen in Iran und den Rückkehrer*innen in Afghanistan geforscht. Sie erlebte, wie Afghaninnen und Iranerinnen im Alltag zwar höflich miteinander umgingen, aber Voreingenommenheit ihre Begegnungen mitbestimme.

„Es gibt eine Art Herablassung von vielen Iranern gegenüber Afghanen.“ Dazu gehörten Vorurteile, dass Afghan*innen gar nicht so arm wären, sondern heimlichen Reichtum versteckten oder dass sie Iraner*innen Arbeitsplätze wegnähmen. Die Afghaninnen, mit denen Grawert gesprochen hat, erklärten, dass sie und die Iranerinnen keine Freundinnen würden – egal, ob sie zusammen studierten oder arbeiteten.

Wie viel Austausch stattfindet, hat auch etwas mit der Generation zu tun. Grawert erklärt das so: „Viele Afghanen leben schon in der zweiten oder dritten Generation in Iran und sind in der Gesellschaft aufgewachsen – zwar immer ein bisschen am Rand, aber sie kennen sich aus und können gut mit Iranern umgehen. Es gibt auch Geschichten von einem sehr hilfsbereiten Umgang.“

Einige Afghaninnen sagten, dass ihnen zwar in Iran mehr möglich sei als in ihrer Heimat, sie aber trotzdem eingeschränkt blieben. Zwar hätten sie als Frauen inzwischen einen besseren Zugang zu Bildung als in Afghanistan und der Lebensstandard sei bedeutend höher. Doch würden ihnen als Frauen immer wieder Grenzen aufgezeigt.

Eigentlich könnten diese gesellschaftlichen Grenzen Iranerinnen und Afghaninnen als Frauen zusammenbringen, weil sie gleichermaßen vom Kopftuchzwang oder rechtlichen Benachteiligungen betroffen sind. Doch die Kluft, die durch die institutionalisierte und soziale Diskriminierung hervorgerufen wird, verhindert das in den meisten Fällen bis heute.

Hintergrund: Warum leben viele Afghan*innen in Iran?

Afghanistan und Iran verbindet eine enge kulturelle Geschichte mit wechselseitiger Beeinflussung. Beide Länder sind ethnische Vielvölkerstaaten, vorwiegend muslimisch geprägt (Afghanistan: Sunnitisch, Iran: Schiitisch) und wehren sich mit allen Mitteln gegen westlichen Einfluss im Land. Die jeweiligen meistgesprochenen Amtssprachen Farsi (Iran) und Dari (Afghanistan) gehören beide zur indogermanischen Sprachfamilie. Sie verhalten sich, plakativ gesprochen, in etwa wie Hochdeutsch und Bayerisch zueinander.

Fast zeitgleich zur Revolution 1979 marschierte die sowjetische Armee in Afghanistan ein. Deshalb flüchteten viele Afghan*innen ins Nachbarland Iran. Heutzutage machen Afgan*innen etwa drei Millionen von den 81 Millionen Einwohnern in Iran aus. Die seit mehr als 40 Jahren vor allem von Gewalt geprägte Geschichte Afghanistans verursachte aber noch weitere Fluchtwellen.

Zu Beginn nahm Iran die afghanischen Brüder und Schwestern offen auf, bis sich Anfang der 90er Jahre die Stimmung veränderte. Iran hatte von 1980 bis 1988 einen entbehrungsreichen Krieg mit Irak geführt, der iranischen Wirtschaft ging es schlecht. Da Afghan*innen verschiedene Sozialleistungen vom Staat bekamen und vor allem handwerkliche Jobs hatten, wurden Anschuldigungen gegen sie erhoben. Die häufigsten: Sie nähmen den Iraner*innen Geld und Arbeit weg und ihre Kultur sei rückständig.

Bis 1995 bekamen Afghan*innen vom Staat Lebensmittel, kostenlose Bildung und Zugang zu medizinischer Grundversorgung. Danach wurde vieles davon gestrichen und eine Arbeitserlaubnis zu bekommen wurde teurer: Die iranische Regierung forderte die Afghan*innen zur Rückkehr in ihre Heimat auf. Ab 1992 bildeten der UNHCR, Iran und Afghanistan eine Kommission, die sich um die Rückführung von mehr als 1,3 Millionen Afghan*innen kümmerte. Laut einem Bericht für die Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) stellt die iranische Regierung seit 2003 keine neuen Amayesh-Karten für Afghan*innen mehr aus.