Alkohol ist in Frankreich Teil der Kultur. Als Feministin war das Trinken für Claire Touzard lange ein Akt der Rebellion. Seit ein paar Jahren lebt sie abstinent und sagt: Alkohol hat nichts mit Feminismus zu tun. Unsere Korrespondentin hat mit ihr gesprochen.

Von Elisa Kautzky, Paris

Zusammenfassung:

Claire Touzard lebt seit einigen Jahren abstinent und hinterfragt die Verbindung von Alkohol und Feminismus. Für sie war Trinken ein Akt der Rebellion, aber jetzt erkennt sie, dass Alkoholabhängigkeit sie zerstörte. Aufgewachsen in der Bretagne, begann ihre Sucht mit 16 Jahren. Heute, mit 41 Jahren, fühlt sie sich durch den Verzicht auf Alkohol wirklich frei und selbstbewusst. Ihr Buch „Sans alcool“ beschreibt diesen Weg, während „Féminin“ sich mit Feminismus befasst. Sie betont, dass wahre Emanzipation nicht durch Alkohol, sondern durch den Verzicht darauf erreicht wird.

Ein Donnerstagnachmittag in einer belebten Straße im Pariser Norden. Die Terrassen der Bars sind gut besucht, auf den runden Metalltischen stehen Gläser mit Wein und Bier, es ist Happy Hour. In dieser Straße lebt die Journalistin und Autorin Claire Touzard. Vor ein paar Jahren hätte sie sich noch für einen Aperitif dazugesetzt. Stattdessen sitzt die 41-Jährige an diesem Nachmittag in ihrem Wohnzimmer und erzählt, warum sie aufgehört hat zu trinken.

„Der Alkohol hat mich zerstört“, sagt die Französin mit dem dunklen Haar und den hellen Augen. Sie erinnert sich an regelmäßige Unfälle, Stürze auf Treppen oder Zuggleisen. Freund*innen und Liebhaber, mit denen sie betrunken in Streits geraten ist. An viele Dinge erinnert sie sich aber nicht.

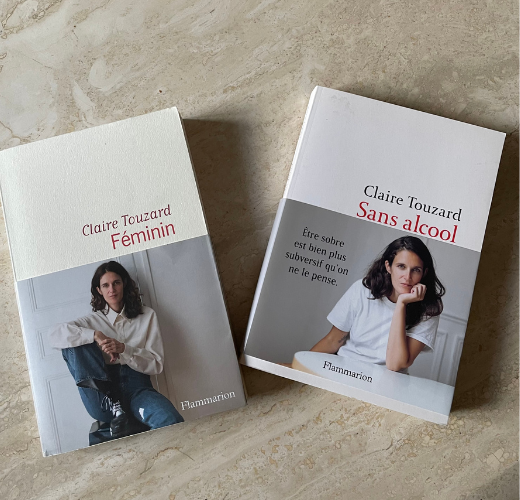

Auf dem hellen Marmortisch in der Mitte des Raumes steht ein Strauß frischer Blumen, daneben ihre beiden Bücher: „Sans alcool“, erschienen 2021, beschreibt ihren Weg aus der Alkoholsucht, „Féminin“ von 2022 handelt von Feminismus und der #Metoo-Bewegung. Für Touzard überschneiden sich diese Themen.

„Viele Frauen denken, es ist feministisch, wenn sie trinken, weil sie einen Bereich erobern, der vorher eher von Männern geprägt war“, sagt Touzard. So auch sie selbst. Einfach mal hemmungslos sein und auch starke Gefühle wie die Wut herauslassen – das machte der Alkohol möglich. Viele sehen das jedoch als Provokation. „Wenn eine Frau zu viel trinkt, ist sie weniger vorzeigbar und fügsam, als es von ihr erwartet wird.“

Gerade junge Mädchen würden ihre Feminität oft mithilfe von Alkohol konstruieren. Das liege auch an immer mehr weiblichen Rollenfiguren in Filmen und Serien, die cool, unabhängig und feministisch sind, weil sie trinken. „Ich wuchs auf mit diesem Frauenbild“, erzählt die Autorin. Von diesem Bild profitiert auch die Wirtschaft – zum Beispiel in der Werbung. „Die Firmen wollen uns glaubhaft machen, dass Trinken ein Akt der Rebellion ist. Dabei ist es nur ein Akt des Konsums.“

Betrunkene Bretagne

Touzard wächst in der Bretagne auf, nicht weit entfernt von der stürmischen See, rauen Felsen und einsamen Fischern, „mit Backen rot vom Alkohol“, schreibt sie in „Sans alcool“. Im Westen Frankreichs wird nämlich deutlich mehr getrunken als im Rest des Landes: Knapp 44 Prozent der 18- bis 30-Jährigen konsumiert dort wöchentlich Alkohol. Auch in Touzards Familie ist Alkohol stets präsent: Folklore-Songs übers Trinken, Familienfeste mit betrunkenen Großonkeln. „Trinken war für uns eine Familienzusammenführung, ein kulturelles Erbe“, schreibt sie.

Als ihr Körper mit 12 Jahren weiblicher wird, stürzt sie in eine Krise. Als eher androgyner Typ fällt es der Teenagerin schwer, sich als Frau zu akzeptieren. Also isst sie immer weniger, wird magersüchtig, um „diesen weiblichen Körper loszuwerden“ und wieder Kontrolle zu verspüren, schreibt sie.

Mit 16 Jahren kommt eine weitere Sucht hinzu: der Alkohol. „Tagsüber hungern und Kontrolle. Nachts Alkohol und Kontrollverlust“, so Touzard. Trinken, das gehört eben zum Erwachsenwerden dazu. Außerdem war in der kalten Bretagne nichts los: „Wir hatten nur Alkohol und Sport, um uns aufzuwärmen.“ Die Jungen trinken aber auch, um attraktiver zu wirken. Die Mädchen, um mitzuhalten.

Alkohol als Maske

Mit der Zeit akzeptiert Touzard ihr Label als Frau. Alkohol ist mittlerweile eine Art Waffe geworden, die sie enthemmt und ihr ein Gefühl von Macht verleiht. „Ich wurde zu dieser punkigen, coolen Frau, die sich gerne mit anderen anlegt und Männer verführt“, erzählt sie. Sie fühlte sich stark, unabhängig und emanzipiert. „Alkohol war die Säule meiner Persönlichkeit und meines Frauseins.“ Der Alkohol wird zu ihrer Maske. Ihr Leid kann niemand sehen. „Viele Frauen, denen die Gesellschaft vermittelt, zu viel zu sein, die man für zu mächtig oder männlich hält, richten ihre Energie am Ende gegen sich“, sagt sie – und meint damit auch sich selbst.

Mit 20 Jahren zieh Touzard nach Paris, um dort als Journalistin zu arbeiten. In der Großstadt gibt es viele Gelegenheiten zum Trinken. Ein Gläschen an der Seine gegen die Einsamkeit in der anonymen Großstadt, ein Glas im Club gegen soziale Ängste, ein Glas nach der Arbeit als Trost für die Beleidigungen und Anmachen auf der Straße. „Alkohol war immer für mich da, wie ein mentales Kissen“, schreibt sie. Diente Alkohol in ihrer Jugend noch dazu, gegen ihre Weiblichkeit zu kämpfen, half er ihr als Erwachsene, es „zu ertragen, eine Frau zu sein“.

Mit 37 Jahren dann die Kehrtwende – sie entschließt sich, mit dem Trinken aufzuhören. Auch wegen Alexandre Tabaste, ihrem heutigen Mann. Die beiden lernen sich ein paar Monate zuvor bei einem Auftrag kennen, sie ist Journalistin, er Fotograf. Im Flugzeug bestellt sie sich erstmal ein Bier, wie immer. Er lehnt dankend ab, er trinkt seit einer Weile keinen Alkohol mehr. „Ich habe mich von Anfang an geschämt, vor ihm zu trinken“, schreibt sie in ihrem Buch.

Einige Zeit später, ein Abend mit Freunden. Sie verspricht ihm, gemäßigt zu trinken. Und trinkt dann doch zu viel. Alexandre sagt nichts, schaut sie nur an. „Es waren die Augen eines Nüchternen, eines Liebenden auf mir“, schreibt sie. Ein Blick, der sie demaskiert und ihr bewusst macht, dass sie so nicht mehr leben will. Am 31. Dezember 2019 trinkt sie ihr letztes Glas Alkohol.

Eine Anomalie im System

Sie beginnt, ihre Gefühle aufzuschreiben – Texte für ihr späteres Buch „Sans alcool“. Das Schreiben hilft ihr, ihre Abhängigkeiten zu reflektieren und den kulturellen Mythos rund um das Trinken zu dekonstruieren. „Alkohol ist überall. Es gibt diesen sozialen Druck: Wenn du in Frankreich nicht trinkst, bist du eine Anomalie im System“, sagt Touzard. Damit ist sie eine der wenigen lauten Stimmen, die das Thema der weiblichen Alkoholabhängigkeit öffentlich thematisieren. Sie hatte das Gefühl, einen Teil ihrer Identität zu verlieren, gar einen Teil von ihr „zu töten“.

Alkohol ist in Frankreichs Kultur fest verankert. Knapp zehn Prozent der Bevölkerung konsumiert täglich Alkohol, davon deutlich mehr Männer als Frauen. „Alkohol nimmt eine zentrale Rolle in unseren Beziehungen ein. Wir bringen sogar unseren Kindern bei, zu trinken“, so Touzard. In den Fünfziger Jahren wurde Schüler*innen noch Wein in der Schulkantine ausgeschenkt.

„Trinken gehört zur Norm. Nüchtern zu sein bedeutet, diese Norm zu dekonstruieren“, sagt sie. Das zu ändern, sei schwer. Zunächst trifft sie auf viel Intoleranz. „Als ich es meiner Familie erzählte, hatte ich das Gefühl, sie anzugreifen“, schreibt sie in „Sans Alcool“. Ihre Mutter reagiert zwar unterstützend. Ihr Stiefvater hingegen, der regelmäßig trinkt, nimmt sie nicht ernst: „Das hältst du nicht durch. Trinken ist in deiner DNA.“

Sie sucht sich Hilfe bei den „Anonymen Alkoholikern“. „Ich dachte erst, das ist nichts für mich, das sind Looser. Dabei sind sie genau das Gegenteil. Sie sind sehr stark, sie haben die Macht über ihr Leben zurückgeholt.“ Die internationale Hilfsstelle bietet Unterstützung bei Alkoholsucht an, zum Beispiel in Form von Selbsthilfegruppen.

„Wir haben in Frankreich 600 Gruppen, die sich regelmäßig online oder vor Ort treffen. Die Hälfte unserer Mitglieder sind Frauen“, sagt Alice Moussaut*, Sprecherin der Anonymen Alkoholiker in Frankreich. Im Vergleich zu anderen Ländern sei das nicht viel: In Deutschland gibt es aktuell 1.900 aktive AA-Gruppen – also dreimal so viele wie im Nachbarland. „Es gibt immer noch viele mentale Hürden in Frankreich, sich Hilfe zu suchen“, so Moussaut. Aber die Bereitschaft, sich zu öffnen, steige – vor allem bei jüngeren Menschen.

| Fotos: Megan Bucknall / Unsplash (links) und Alice Moussaut* (rechts)

Außerdem kämen die Leute nicht erst, wenn die Katastrophe naht, sondern suchen sich schneller Hilfe. Das liegt auch daran, dass das Thema Alkohol heute viel weniger Tabu sei als früher. Zwar wird „Alkoholismus“ bereits seit 1952 in der Internationalen Klassifikation von Krankheiten von der WHO aufgelistet. Dennoch werde übermäßiger Alkoholkonsum erst seit ein paar Jahren auch in der Gesellschaft als Krankheit anerkannt.

Auch immer mehr Frauen kämen zu den Treffen, erzählt Moussaut. „Und das mit immer mehr Leichtigkeit. Ich trug damals eine große Scham und Schuldgefühl in mir. Als Mutter und Ehefrau alkoholabhängig zu sein, war eine doppelte Last. Ich entsprach nicht dem Bild, das die Gesellschaft sich von mir wünschte“, erzählt sie. Touzard kenne sie nicht, denn die AA sind eben vor allem eines: anonym.

Fragwürdige Emanzipation

Je prekärer jemand lebe und je mehr Diskriminierung man erlebe, desto höher die Anfälligkeit für Abhängigkeiten, erklärt Touzard. „Wir sind nicht gleich vor dem Alkohol. Wenn man als Frau zum Beispiel täglich auf der Straße belästigt oder auf der Arbeit benachteiligt wird, dann greift man eher mal zum Glas.“ Das sei aber eine Falle. Man sei nicht stark oder rebellisch, wenn man trinke. Alkohol könne niemals der Weg zur Emanzipation sein, im Gegenteil.

„Alkoholkonsum Emanzipation zu nennen, ist pervers. Denn wir alle wissen, wie viel Schaden Alkohol Frauen anrichten kann“, sagt sie. Denke man nur an all die Belästigungen und Gewalttaten von betrunkenen Ehe-, Ex- und fremden Männern. Alkohol führt nachgewiesen zu mehr (sexueller) Gewalt – eben weil er enthemmt.

Laut WHO ist der Zusammenhang zwischen aggressivem Verhalten und Alkoholkonsum stark verbunden. Studien zufolge kommt es bei bis zu 50 Prozent der alkoholabhängigen Männer zu gewalttätigem Verhalten. Und: „Etwa ein von zwei Femiziden in Frankreich steht im Zusammenhang mit Alkohol“, ergänzt Touzard.

Während wir sprechen, kommt ihr Hund ins Wohnzimmer gelaufen und kuschelt sich an ihr Bein. Kurz darauf watschelt ihr dreijähriger Sohn ins Zimmer: „Maman!“ Papa Alexandre sammelt den Jungen wieder ein. Drei Jahre nach Erscheinen ihres ersten Buches ist Alkohol kein Thema mehr. „Es ist viel passiert. Ich habe meinen Lebensstil komplett verändert, gehe weniger und mit anderen Leuten aus“, sagt sie. Richtig frei und selbstbewusst fühlt sie sich erst jetzt, ohne Alkohol.

* Name von der Redaktion geändert, um ihre Anonymität zu wahren.

Du magst unsere Geschichten über inspirierende Frauen weltweit und willst uns AKTIV unterstützen? Darüber freuen wir uns! Entweder wirst du ab 5 Euro im Monat Mitglied bei Steady (jederzeit kündbar) oder lässt uns eine Direktspende zukommen. Wir sagen: Danke, dass du deinen Beitrag leistest, damit guter Journalismus entstehen und wachsen kann.