Der Verein „Wassla“ ist ein Zufluchtsort für die arabische LGBTQ-Community in Frankreich. Warum es in jedem Exilland einen sicheren Raum für queere arabische Personen braucht, erzählt die ehemalige Co-Präsidentin des Vereins. Und warum sie ihr Amt aufgibt.

Von Elisa Kautzky, Paris

Zusammenfassung:

„Wassla“, ein Verein in Paris, bietet einen sicheren Raum für arabische LGBTQ-Mitglieder im Exil. Gegründet als Reaktion auf die Tragödie um die ägyptische Queer-Aktivistin Sarah Hegazi, unterstützt der Verein arabische queere Geflüchtete in Frankreich. Die Co-Präsidentin Yara Khoury teilt ihre Reise der Selbstakzeptanz und betont die Bedeutung von Schutz und Unterstützung für queere Araber*innen im Ausland.

„Wassla“ وصلة ist Arabisch und bedeutet „Verbindung“. Menschen verbinden – das will auch der gleichnamige Pariser Verein. „Wassla ist eine Selbsthilfegruppe für die arabische LGBTQ-Community in Frankreich“, erklärt Yara Khoury*. Also für lesbische, schwule, bisexuelle, transsexuelle, queere, intersexuelle und asexuelle Menschen.

Die Libanesin kam 2016 mit ihrem Zwillingsbruder fürs Studium nach Frankreich, da war sie gerade 18 Jahre alt. „Das war für mich das Naheliegendste“, sagt sie. Französisch spricht sie seit ihrem dritten Lebensjahr, im Libanon ging sie auf eine französische Schule. Ihr großer Bruder lebte bereits dort. Zu Beginn teilt sich Khoury eine Wohnung mit ihren Brüdern und einer Kindheitsfreundin.

Das war der Moment, in dem sie merkte, dass sie auch auf Frauen steht. „Schon als Teenagerin habe ich sie bewundert. Aber erst, als wir dasselbe Zimmer teilten, merkte ich, dass es für mich mehr als Freundschaft ist“, erzählt die 25-Jährige. Akzeptieren konnte sie das erst nicht. Als libanesische, strenge Christin hatte sie gelernt, dass Homosexualität eine Sünde ist.

Ihre Homophobie sei fest internalisiert gewesen. Also besuchte sie eine Psychologin, die sie heilen sollte. Khoury senkt den Blick. Über diese Zeit zu reden, fällt ihr nicht leicht. „Zum Glück passierte das Gegenteil. Die Psychologin half mir, mich zu akzeptieren.“ Ihre Gefühle für die Freundin wurden nicht erwidert, den Kontakt zu ihr meidet sie bis heute.

Folter fürs Flaggenschwenken

Akzeptanz findet sie beim Verein „Wassla“. Seit drei Jahren ist dort Mitglied, bis vor Kurzem noch als Co-Präsidentin. „Als queere Person aus einem arabischen Land hilft es, Menschen mit demselben kulturellen Hintergrund um sich zu haben“, erklärt sie. Die Idee zum Verein entstand im Juni 2020 in Paris, bei einem Marsch zum Gedenken an die ägyptische Queer-Aktivistin Sarah Hegazi.

„Weil sie bei einem Konzert in Ägypten die Pride-Flagge schwenkte, kam sie mehrere Monate ins Gefängnis“, erzählt Khoury, die beim Marsch dabei war. Laut der libanesischen Nichtregierungsorganisation „Afemena“ wurde Sarah Hegazi dort misshandelt und gefoltert. Nach ihrer Entlassung 2018 floh sie nach Kanada, wo sie sich zwei Jahre später das Leben nahm. Die Nachricht von ihrem Suizid verbreitete sich schnell in der arabischen LGBTQ-Gemeinschaft.

Diese Tragödie habe allen bewusst gemacht, wie wichtig sichere Räume in Einwanderungs- und Exilländern sind, die queere Menschen aufnehmen und schützen. Insbesondere, wenn sie auf der Suche nach Freiheit kämen, so Khoury. Also fand sich vor vier Jahren eine arabische LGBTQ-Gruppe in Paris zusammen, damit sich so etwas nicht wiederholt. Aus einer anfänglichen Whatsapp-Gruppe auf Arabisch wurde 2021 der eingetragene Verein „Wassla“.

„Irgendwann werde ich es meinen Eltern sagen“

Laut Genfer Flüchtlingskonvention haben Menschen, die aufgrund ihrer „Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe Furcht vor Verfolgung haben“, ein Recht auf Schutz. Dazu zählen die sexuelle Orientierung und geschlechtliche Identität. In Frankreich können Geflüchtete einen Aufenthaltstitel für zehn Jahre beantragen, inklusive Arbeitserlaubnis.

Um queere arabische Geflüchtete ohne Französischkenntnisse zu unterstützen, startete „Wassla“ 2021 ein Betreuungsprogramm. Dafür suchten sie freiwillige Mitarbeiter*innen. Für Khoury war es „wie ein persönlicher Aufruf“. Sie wurde Mitglied und half fortan Geflüchteten bei administrativen, sozialen, rechtlichen und beruflichen Fragen, organisierte Picknicks, Filmabende und Tanzpartys.

Das Ziel: Der Verein wolle Menschen bei der Integration helfen, damit sie eine Verbindung mit Frankreich aufbauten. Im Sommer 2022 fragte sie der Vereinsvorsitzende Nicolas Abi Chebel, ob sie ihn in der Arbeit unterstützen wolle. Sie sagte sofort zu. Zwei Jahre lang kümmerte sie sich als Co-Vorsitzende um Fundraising, Veranstaltungen und Kooperationen. Diesen Posten gibt sie nun auf – unter anderem, um weniger in der Öffentlichkeit zu stehen.

Denn aus ihrer Familie wissen nur ihre Geschwister über ihre Sexualität Bescheid. 2020 outete sie sich vor ihrem Zwillingsbruder, zwei Jahre später vor ihrem großen Bruder. „Jeder hat auf seine Art reagiert“, sagt sie. Die Reaktion ihrer Schwester hielt sie davon ab, es auch ihren Eltern zu erzählen. Sie war schockiert, besorgt und traurig.

Um ihr zu zeigen, dass Bisexualität nichts Schlimmes ist, schickte sie ihr aufklärende Artikel. „Mittlerweile akzeptiert sie es. Ich bleibe trotzdem deine Schwester, hat sie gesagt.“ Für das große Coming Out fehle Khoury die Energie. Irgendwann werde sie es ihren Eltern sagen, aber es sei leichter, wenn sie es nicht wüssten. Dass sich Khoury vor ihren Geschwistern outen konnte, verdankt sie auch dem Verein.

„Wassla half mir zu wachsen. Umgeben zu sein von Leuten, die mir ähnlich sind, wo ich meine Gefühle ausdrücken kann und alles ohne Druck – das hat mir sehr geholfen.“ Viele Französ*innen könnten nicht verstehen, dass sie trotz allem ein enges Verhältnis zu ihren Eltern habe. Zweimal im Jahr stattet sie ihnen einen Besuch ab. Nach Paris kämen ihre Eltern so oft es gehe. Dann versteckt sie ihre Sexualität, versichert, dass sie bald heiraten werde. Wieder zurück in den Libanon zu gehen könne sie sich derzeit nicht vorstellen.

Wie wollen wir zusammenleben?

Ein Donnerstagabend in „la bulle – maison des solidarités lgbtqi+“, einer queeren Location im Herzen von Paris. Khoury rückt gerade die Stühle zurecht für den monatlichen Filmabend „Ciné queer“. „Wir versuchen mit den Filmen alle arabischen Länder sowie Gruppen der LGBTQ-Community abzudecken“, erklärt sie. An diesem Abend wird eine Reihe von Kurzfilmen aus dem Libanon auf die Leinwand projiziert.

Adel Abaza*, 28 Jahre alt, sitzt in der letzten Reihe. Der junge Mann mit schulterlangem Haar und markanter Brille nickt Khoury zu. Seit Kurzem ist er eingetragenes Mitglied bei „Wassla“. „Ich war schon lange auf der Suche nach einem Zufluchtsort“, erzählt der junge Ägypter, der seit zehn Jahren in Frankreich lebt. Paris habe er schon immer geliebt: „Die Stadt ist so divers, dass man sich als Ausländer nicht so eingeschüchtert fühlt.“

„Wassla“ biete ihm einen Ort der Begegnung, des Austauschs und des Vertrauens. „Hier können wir sowohl unser Gender als auch unsere Herkunft kollektiv feiern.“ Khoury hat er gleich zu Beginn kennengelernt. „Ihr Engagement hat mich inspiriert und angespornt, mich selbst zu engagieren“, sagt er. Man spüre, dass sie von ihrem Engagement getragen werde und darauf achte, alle einzubeziehen.

Ortswechsel: „Wassla Café“

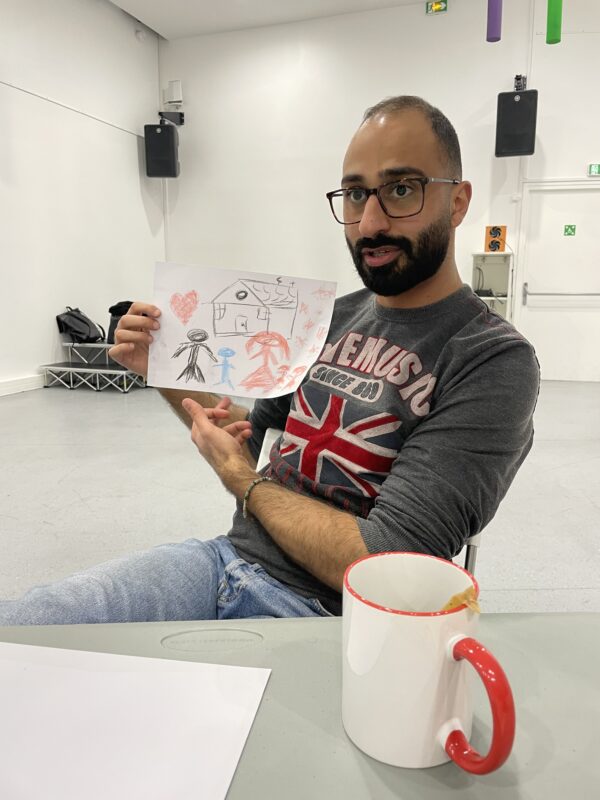

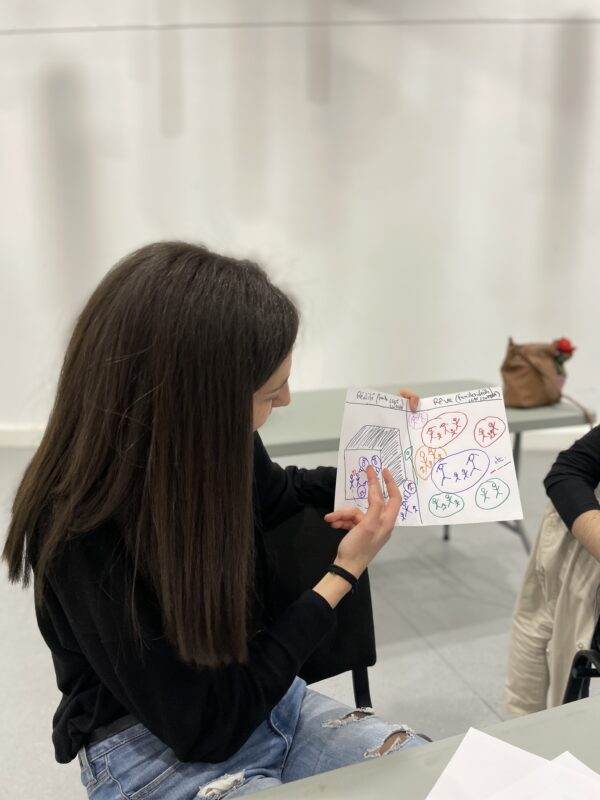

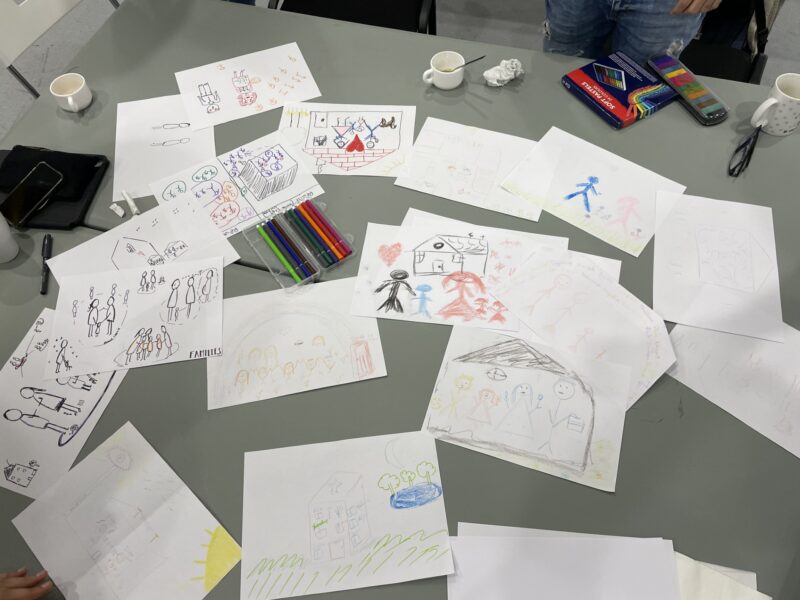

Ein Samstagnachmittag, einen Monat später: Zeit für das „Wassla Café“. Ein informelles Kennenlernen mit Kaffee, Tee und Keksen. „Damit wollen wir Menschen aus ihrer Einsamkeit holen“, so Khoury. An diesem Nachmittag wird es kreativ: In Vorbereitung auf das Pride Family Festival im Mai soll jede*r zwei Familienmodelle malen: eine traditionelle und eine LGBTQ-Familie. Dafür hat Khoury das französische„collectif famille.s“ eingeladen, das sich für alternative Familienmodelle in Frankreich stark macht.

„Obwohl wir in erster Linie ein Safe Space für arabische Menschen sind, wollen wir genauso Brücken zu Franzosen schlagen.“ Um den Tisch sitzen sieben Menschen mit verschiedenen sexuellen Identitäten aus Frankreich, Syrien, Tunesien, Marokko und dem Libanon. In der Mitte eine Sammlung von Buntstiften, Kreide und weißem Papier. Zwischendurch übersetzt Khoury das Gesprochene auf Arabisch oder Französisch.

Khoury hält ihr Bild der traditionellen – und damit ihrer eigenen – Familie in die Höhe: Vater, Mutter, vier Kinder. Die Mädchen rosa, die Jungen blau gekleidet. „Viele queere Menschen aus arabischen Ländern haben noch nie eine andere Form der Familie kennengelernt“, sagt Marie Durand, Gründerin des „collectif famille.s“.

Auf der Suche nach Vorbildern

Doch wie könnte eine LGBTQ-Familie im Libanon aussehen? In Frankreich gibt es Patchwork-Familien oder Co-Elternschaft. So etwas existiert im Libanon noch nicht. Staatlicherseits sind homosexuelle Paare dort nicht anerkannt, eine standesamtliche Hochzeit gibt es im Libanon nicht. Laut Artikel 534 des libanesischen Strafgesetzbuches wird „jeder widernatürliche Geschlechtsverkehr“ mit einer Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr bestraft. Was darunter fällt, ist Auslegungssache.

Auch wenn der Libanon im Nahen Osten als relativ tolerant gilt, kann man dort als queerer Mensch von Behörden oder religiösen Anhängern ins Visier geraten. Im August 2023 wurde ein Gesetzesentwurf eingebracht, der gleichgeschlechtliche Beziehungen zwischen Erwachsenen kriminalisiert und jede*n, der*die „Homosexualität fördert“, mit bis zu drei Jahren Gefängnis bestraft.

Der Hisbollah-Führer Hassan Nasrallah forderte sogar die Todesstrafe. Im gleichen Monat verwüstete eine christlich-extremistische Gruppe einen Drag-Club in Beirut und das Kultusministerium erwog ein Verbot des Films „Barbie“, weil er eine „Werbung für Homosexualität und Geschlechtsumwandlung“ sei

Rückblick: 2018 spross die Hoffnung

Vor ein paar Jahren sah die Lage noch besser aus: Im Juli 2018 hatte ein regionales Berufungsgericht Freispruch für neun Männer eingelegt, die aufgrund ihrer Sexualität verfolgt wurden. „Das war eine Premiere“, sagt Khoury. Ein Jahr später wurden vier Soldaten freigesprochen, die der „Sodomie“ angeklagt wurden. Diese Rechtsprechungen seien eine Hoffnung für unsere Community, auch wenn die Hoffnung fragil bleibe.

Zu der legalen Frage kommt eine ökonomische hinzu: Wer kümmert sich um uns, wenn wir altern? „Deine Kinder sind deine Altersvorsorge. Im Libanon bist du ein schlechtes Kind, wenn du nicht deinen Eltern hilfst“, sagt der Libanese Elie Saliba*. Die Familie hat im Nahen Osten einen hohen Stellenwert. Seit Khoury ihre Sexualität hinterfragt, hinterfragt sie aber auch ihr Familienbild. „Als ich noch jung war, wollte ich unbedingt vier Kinder haben“, sagt Khoury. Sie blickt auf das weiße Papier.

Und jetzt?

„Als weiße Französin ist es einfach, eine Frau zu heiraten“, sagt Durand. Khoury hätte sich zu Beginn ihres Coming Outs noch nicht vorstellen können, dass eine queere Familie existiert. „Es gibt einfach keine Vorbilder dafür“, sagt sie. Ihre Zeichnung ist zweigeteilt in Traum versus Realität: Die Traumversion zeigt unzählige Familienmodelle.

Eines davon sind zwei Frauen, die gemeinsam vier Kinder aufziehen. „Doch die Realität in meiner Heimat ist einfach noch anders. Das zu ändern braucht Zeit und Mut.“ Dass sie diese Kraft noch nicht aufbringen kann, versteht jede*r am Tisch. Aber gemeinsam träumen, das geht.

* Alle Namen sind von der Redaktion geändert, um die Identitäten der Gesprächspartner*innen zu schützen.

Du magst unsere Geschichten über inspirierende Frauen weltweit und willst uns AKTIV unterstützen? Darüber freuen wir uns! Entweder wirst du ab 5 Euro im Monat Mitglied bei Steady (jederzeit kündbar) oder lässt uns eine Direktspende zukommen. Wir sagen: Danke, dass du deinen Beitrag leistest, damit guter Journalismus entstehen und wachsen kann.